- INDEX目次

目次【非表示】

- 1.レーザーダイオード(半導体レーザー)とは電気で光る半導体素子のこと

- 2.レーザーダイオードがレーザー光を出す仕組み

- 2-1.ステップ1:電流を流して光の元を発生させる基本原理

- 2-2.ステップ2:「誘導放出」という現象で光を増幅させる

- 2-3.ステップ3:反射ミラー構造で特定の光だけを強くする

- 3.よく似ているLEDとの違いは?3つの観点から比較

- 3-1.【比較1】光の進み方:指向性が高くまっすぐ進む

- 3-2.【比較2】色の純度:単一の波長で構成される

- 3-3.【比較3】応答性:高速でのON/OFFが可能

- 4.レーザーダイオードの光が持つ3つの際立った特徴

- 4-1.特徴1:エネルギーを一点に集中させやすい「指向性」

- 4-2.特徴2:純粋な特定の色だけを取り出せる「単色性」

- 4-3.特徴3:光の波長や位相が揃っている「可干渉性(コヒーレンス)」

- 5.使われる材料によって決まるレーザー光の波長と色

- 6.身近な製品で活躍するレーザーダイオードの主な用途

- 6-1.DVDやBlu-rayなど光ディスクの読み書き

- 6-2.光ファイバーを利用した大容量のデータ通信

- 6-3.バーコードリーダーやレーザープリンターの光源

- 6-4.医療分野における精密な治療や診断機器

- 6-5.自動運転に不可欠なLiDAR(ライダー)センサー

- 7.まとめ

レーザーダイオードは、半導体レーザーとも呼ばれ、電気を流すことでレーザー光を発生させる半導体素子です。

小型で消費電力が少なく、様々な波長の光を出せるという特徴を持ちます。

この記事では、レーザーダイオードの基本的な定義から、光を出す仕組み、LEDとの違い、際立った光の性質、そして身近な製品での用途までを網羅的に解説します。

レーザーダイオード(半導体レーザー)とは電気で光る半導体素子のこと

レーザーダイオードは、電気エネルギーを直接光エネルギーに変換する半導体素子です。

その基本的な構造は、レーザー光を発生させるチップ、それを固定するステム、そして外部と接続するための2個以上の端子(アノード、カソード)から成り、これらをレンズ付きのキャップで保護しています。

非常にサイズが小さく、チップ単体では1mm以下です。

製品としては、これらを組み込んだモジュールの形で提供されることが多く、外部に抵抗や駆動回路、光ファイバーケーブルなどを接続して使用します。

構造上、静電気による破壊が起こりやすいため、取り扱いには細心の注意が必要です。

レーザーダイオードがレーザー光を出す仕組み

レーザーダイオードがレーザー光を発生させる仕組みは、大きく3つのステップに分けられます。

まず、半導体に電流を流すことで光の元となる「自然放出光」を発生させます。

次に、その光がきっかけとなり、「誘導放出」という現象によって同じ性質を持つ光を連鎖的に生み出して増幅します。

最終的に、素子の両端に設けられた反射ミラーの構造によって、特定の光だけが強く選択され、レーザー光として外部へ放出されるという仕組みです。

ステップ1:電流を流して光の元を発生させる基本原理

レーザーダイオードの発光の基本原理は、LED(発光ダイオード)と共通しています。

p型半導体とn型半導体を接合した「pn接合」と呼ばれる構造に、順方向の電圧をかけると、n型半導体の電子とp型半導体の正孔が接合部で再結合します。

この再結合の際に、電子が持っていたエネルギーが光として放出されるのです。

この現象を「自然放出」と呼び、レーザー発振の最初のきっかけとなります。

発生する光の強さは電流の大きさに依存するため、レーザー出力を安定させるには精密な電流の制御が不可欠です。

ステップ2:「誘導放出」という現象で光を増幅させる

自然放出によって発生した光は、レーザー光を本格的に作り出すための種火の役割を果たします。

この光が、まだエネルギーが高い状態にある他の電子に衝突すると、その電子はエネルギーを放出して光を発生させます。

このとき新たに発生する光は、きっかけとなった光と波長、位相、進行方向が完全に揃っているという特徴があります。

この現象を「誘導放出」と呼びます。

誘導放出が連鎖的に起こることで、同じ性質を持つ光が雪だるま式に増幅され、強力な光へと成長していきます。

ステップ3:反射ミラー構造で特定の光だけを強くする

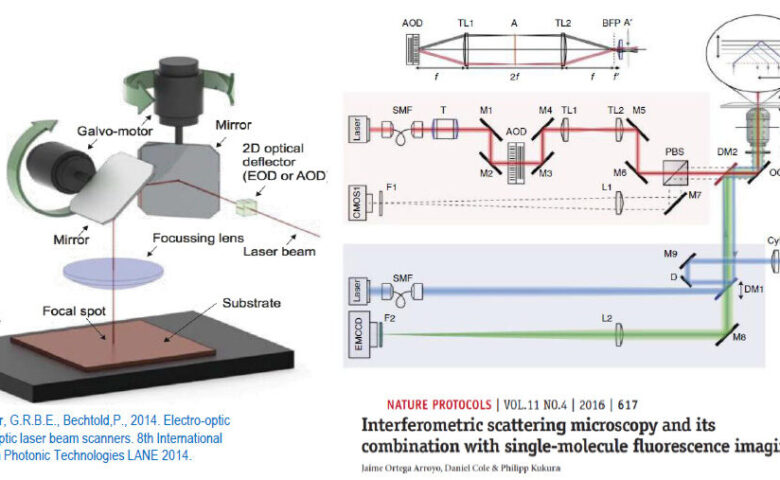

光を効率的に増幅させ、特定のレーザー光として取り出すために、レーザーダイオードのチップには「光共振器」と呼ばれる構造が組み込まれています。

これは、活性層と呼ばれる発光領域の両端に、光を反射するミラーを対向させて配置したものです。

誘導放出によって増幅された光は、この2つのミラー間を何度も往復します。

往復する過程でさらに誘導放出を繰り返し、光はますます強くなります。

このとき、特定の波長の光だけが強め合い、それ以外の光は弱められます。

最終的に、一方のミラーから強められた光だけが、レーザー光として外部に出力されるのです。

この光の通り道や分布はモードと呼ばれ、複数のピークを持つマルチモードレーザーなどがあります。

よく似ているLEDとの違いは?3つの観点から比較

レーザーダイオードとLEDは、どちらも電気を流して光る半導体素子という点で共通していますが、その光の性質には明確な違いがあります。

レーザーダイオードとLEDの違いは、光がどのように進むか、色の純度はどの程度か、そして電気信号にどれだけ速く応答できるか、という3つの観点から比較することで理解しやすくなります。

これらの違いが、それぞれのデバイスの用途を決定づける重要な要素となっています。

【比較1】光の進み方:指向性が高くまっすぐ進む

レーザーダイオードとLEDの最も分かりやすい違いは、光の進み方です。

LEDから出る光は、懐中電灯のように広範囲に拡散する性質を持っています。

これに対して、レーザーダイオードから出る光は指向性が非常に高く、ほとんど広がらずに一直線に進みます。

この性質により、レーザーポインターのように遠くの特定の点を指し示したり、レンズを使って光を一点に集光し、非常に高いエネルギー密度を実現したりすることが可能です。

このため、精密な加工や光ディスクの読み書きといった用途に適しています。

【比較2】色の純度:単一の波長で構成される

光を構成する色の純度にも大きな違いがあります。

LEDが発する光は、中心となる色はありますが、その周辺の様々な色が混ざっており、比較的広い波長の幅(スペクトル幅)を持っています。

一方、レーザーダイオードの光は、ほぼ単一の波長で構成されているため、色の純度が極めて高いという特徴があります。

この性質は「単色性」と呼ばれ、特定の波長の光だけを利用したい分光分析や、色の再現性が重要となるレーザーディスプレイなど、専門的な分野で活用される重要な要素です。

【比較3】応答性:高速でのON/OFFが可能

応答性とは、電気信号の変化に対して光がどれだけ速く反応するかを示す性能です。

レーザーダイオードは、LEDと比較して応答性が非常に優れており、極めて高速なON/OFFの切り替えが可能です。

この特性は、大量のデジタル情報を光の点滅に変換して伝送する光ファイバー通信において決定的に重要となります。

LEDでは追いつけないような高速なデータ信号も、レーザーダイオードであれば正確に光信号へ変換できるため、今日の高速・大容量インターネット通信を支える基幹技術として活躍しています。

レーザーダイオードの光が持つ3つの際立った特徴

レーザーダイオードから発せられる光は、一般的な光とは一線を画す3つの際立った特徴を持っています。

それは「指向性」「単色性」「可干渉性(コヒーレンス)」です。

これらの特徴は互いに関連し合っており、レーザーダイオードを様々な最先端技術に応用するための鍵となっています。

通常の光に比べて情報伝達時のノイズが少なく、エネルギーを効率的に利用できるため、多岐にわたる分野でその価値が認められています。

特徴1:エネルギーを一点に集中させやすい「指向性」

指向性とは、光が広がらずに特定の方向にまっすぐ進む性質のことです。

レーザーダイオードから出る光は、この指向性が極めて高いため、ビームがほとんど拡散しません。

これにより、エネルギーを遠くまで効率的に伝えることが可能です。

さらに、レンズを用いて光を一点に集めると、エネルギーを非常に小さな面積に集中させることができます。

この高いエネルギー密度を利用して、Blu-rayディスクのような高密度な光ディスクに微細な記録を行ったり、工業分野で金属の切断や溶接を行ったりするなど、精密な加工や記録技術に応用されています。

特徴2:純粋な特定の色だけを取り出せる「単色性」

単色性とは、光がほぼ単一の波長(色)で構成されている性質を指します。

太陽光や電球の光が様々な色の光が混ざり合ったものであるのに対し、レーザー光はスペクトル幅が非常に狭く、純粋な色をしています。

この特徴により、特定の波長の光にだけ反応する物質を対象とした化学分析や医療分野での治療が可能になります。

また、色の再現性が求められるプロジェクターやディスプレイの光源としても利用され、鮮やかで正確な色表現を実現するために不可欠な性質となっています。

特徴3:光の波長や位相が揃っている「可干渉性(コヒーレンス)」

可干渉性(コヒーレンス)は、レーザー光の最も本質的な特徴の一つで、光を構成する波の山と谷のタイミング(位相)が綺麗に揃っている状態を指します。

一般的な光の波がバラバラであるのに対し、レーザー光は統率のとれた波の集まりと表現できます。

この性質により、複数の光の波を重ね合わせたときに、波が強め合ったり打ち消し合ったりする「干渉」という現象を明確に引き起こすことが可能です。

この干渉を利用して、物体の微小な変位を測定する干渉計や、立体像を記録するホログラフィー、物との距離を正確に測るセンサーなどに応用されています。

使われる材料によって決まるレーザー光の波長と色

レーザーダイオードが発する光の色、すなわち波長は、発光層を構成する半導体材料の種類によって決まります。

半導体材料が持つエネルギーバンドギャップの大きさに応じて、放出される光のエネルギー、つまり波長が変化します。

例えば、DVDで使われる赤色レーザーにはアルミニウム・ガリウム・インジウム・リン(AlGaInP)系材料が、Blu-rayで使われる青紫色レーザーには窒化ガリウム(GaN)系材料が用いられます。

このように材料の組み合わせを工夫することで、紫外(UV)から可視光の緑や赤、さらには赤外線まで、非常に多くの種類の波長のレーザーダイオードが開発されています。

代表的な波長には、CDで用いられる780nmの赤外線レーザーなどがあります。

身近な製品で活躍するレーザーダイオードの主な用途

レーザーダイオードは、その優れた光の特性を活かし、私たちの生活に欠かせない様々な製品や技術に応用されています。

小型で高効率という利点から、家庭用電化製品から産業機器、最先端の医療や通信分野まで、その使い方は多岐にわたります。

ここでは、具体的な活用事例を挙げながら、レーザーダイオードがどのような用途で社会を支えているのかを紹介します。

DVDやBlu-rayなど光ディスクの読み書き

光ディスクドライブは、レーザーダイオードの代表的な用途の一つです。

CDやDVD、Blu-rayディスクの記録面には、微細な凹凸(ピット)が刻まれており、レーザーダイオードから照射された光をこのピットに当て、反射光の強弱を検出することでデジタル情報を読み取ります。

書き込み可能なディスクでは、より強力なレーザー光を照射して記録膜の性質を変化させ、データを記録します。

Blu-rayのように記録密度が高いディスクほど、より波長の短い青紫色のレーザーダイオードが使用され、微小なスポットに光を絞り込むことで大容量化を実現しています。

光ファイバーを利用した大容量のデータ通信

現代のインターネット社会を支える光ファイバー通信において、レーザーダイオードは光源として不可欠な役割を担っています。

送信側では、デジタル化された電気信号に応じてレーザーダイオードを高速でON/OFFさせ、光の点滅信号に変換します。

この光信号が、石英ガラスでできた極細の光ファイバーケーブルを通じて、受信側へと伝送されます。

レーザーダイオードは応答速度が非常に速く、指向性が高いため、光の損失を抑えながら長距離にわたって高速・大容量のデータを伝送することを可能にしています。

バーコードリーダーやレーザープリンターの光源

スーパーマーケットのレジなどで見かけるバーコードリーダーにも、光源としてレーザーダイオードが使われています。

レーザー光をバーコードの白黒の縞模様に照射し、黒いバーでは光が吸収され、白いスペースでは反射されるという反射光の強弱をセンサーで読み取ることで、商品情報を瞬時に識別します。

また、オフィスで広く使われているレーザープリンターも、レーザーダイオードを応用した製品です。

レーザー光を回転する鏡で走査し、帯電させた感光ドラムに照射して印刷データの潜像を描き、その潜像にトナーを付着させて紙に転写・定着させることで、高速で高精細な印刷を実現しています。

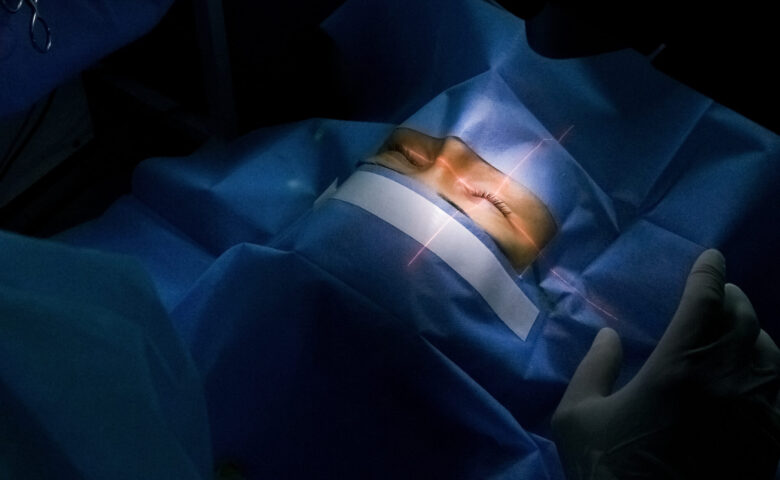

医療分野における精密な治療や診断機器

医療分野では、レーザーダイオードのエネルギー集中性と単色性が様々な形で活用されています。

外科手術で用いられるレーザーメスは、レーザー光を一点に集中させて高い熱エネルギーを発生させ、組織の切開や蒸散、凝固を精密に行うことができます。

出血が少なく、周辺組織へのダメージを抑えられるのが利点です。

また、眼科における視力矯正手術(レーシック)や、ほくろ・あざの除去、がん治療の一種である光線力学療法など、特定の組織や細胞だけをターゲットにした治療にも応用されています。

さらに、血中のヘモグロビン量を測定するパルスオキシメータなど、診断機器の光源としても広く利用されています。

自動運転に不可欠なLiDAR(ライダー)センサー

近年、自動運転技術の中核として注目されているのがLiDAR(LightDetectionandRanging)センサーです。

LiDARは、レーザーダイオードからパルス状のレーザー光を周囲に照射し、物体に当たって跳ね返ってくるまでの時間を計測することで、対象物までの正確な距離や位置、形状を3次元情報としてリアルタイムに把握します。

レーザー光は直進性が高く、ミリ単位での精密な測定が可能です。

この技術により、車両は周囲の歩行者や他の車両、障害物などを高精度に検知し、安全な走行ルートを判断することができます。

LiDARは自動運転車の「目」として、不可欠なデバイスとなっています。

まとめ

レーザーダイオードは、電気エネルギーを光に変換する半導体素子であり、その光は指向性、単色性、可干渉性という際立った特徴を持ちます。

これらの特性から、光ディスク、光通信、センサー、医療機器など、極めて広範な分野で応用されています。

一方で、レーザーダイオードは動作時に熱を発生しやすく、性能が温度に影響されるため、効率的な放熱設計が重要です。

また、出力を安定させる目的で、レーザー光の一部を監視するためのフォトダイオードをパッケージ内に搭載した製品も多く存在します。

半導体メーカーのロームなどでは、多様な用途に対応するため、様々な波長や出力のレーザーダイオードを開発、提供しています。

西進商事コラム編集部

西進商事コラム編集部です。専門商社かつメーカーとしての長い歴史を持ち、精密装置やレーザー加工の最前線を発信。分析標準物質の活用も含め、さまざまなコラム発信をします。

AOD(音響光学偏向器)とは?AOMとの違いも解説

CO2レーザーとは?原理・特徴・用途をわかりやすく解説!

PLCとは?シーケンサとは?わかりやすくどんな装置か基礎知識を徹底解説!

yag(ヤグ)レーザとは?仕組みや特徴・用途を説明

エキシマレーザとは?用途や特徴・仕組みについて解説

ラマン分光とは?原理や特徴についてシンプルに解説

レーザアブレーションとは?|意味や仕組みを分かりやすく解説

レーザマーカー、レーザマーキングとは?その原理・方法を詳しく解説