- INDEX目次

目次【非表示】

- 1.OPCサーバの基本を解説!その役割と仕組みとは

- 1-1.OPCサーバが担うFA機器間のデータ仲介役としての役割

- 1-2.メーカーや機種の違いを吸収するOPCサーバの仕組み

- 1-3.データ要求を行うOPCクライアントとの関係性

- 2.なぜ今OPCサーバが注目されるのか?製造現場における必要性

- 3.OPCサーバを導入する3つのメリット

- 3-1.メリット1:異なるメーカーの機器間でもスムーズに通信できる

- 3-2.メリット2:専用ドライバの開発が不要になりコストを削減できる

- 3-3.メリット3:セキュリティレベルの高い通信を実現できる

- 4.OPCサーバ導入前に知っておきたい注意点

- 4-1.導入や運用に専門的な知識が必要になる場合がある

- 4-2.ライセンス費用などのコストが発生する

- 5.自社に合うOPCサーバを選ぶための4つのポイント

- 5-1.ポイント1:対応しているOSや動作環境を確認する

- 5-2.ポイント2:接続したいPLCやデバイスに対応しているか

- 5-3.ポイント3:使用する開発言語との相性をチェックする

- 5-4.ポイント4:監視やデータ収集など実装したい機能で選ぶ

- 6.OPCサーバの主な活用事例

- 6-1.工場の生産ラインにおけるリアルタイムなデータ収集

- 6-2.トレーサビリティシステムでの品質管理の強化

- 6-3.IoTプラットフォームと連携した遠隔監視

- 7.まとめ

OPCサーバとは、工場のスマート化や生産性向上を実現する上で重要な役割を担うソフトウェアです。

製造現場では、メーカーや機種が異なる多数のFA機器が稼働しており、それぞれ独自の通信方式を持つため、相互のデータ連携が課題でした。

OPCサーバは、こうした機器間の通信規格の違いを吸収し、統一的な方法でデータ交換を可能にするハブとして機能します。

この記事では、OPCサーバの基本的な仕組みから導入メリット、自社に適した製品の選び方、具体的な活用事例までを網羅的に解説します。

OPCサーバの基本を解説!その役割と仕組みとは

OPCサーバとは、工場内の様々な機器と情報システムを繋ぐ通訳のような存在です。

製造現場のPLCやセンサーはメーカーごとに異なる言語(通信プロトコル)で話しますが、OPCサーバーはそれらの言語を理解し、上位のシステムが理解できる共通の言語に変換します。

この仕組みにより、システム側は個々の機器の言語を学ぶ必要がなくなり、スムーズなデータ連携が実現します。

ここでは、OPCサーバが果たす役割と、その通信の仕組み、そしてデータを要求するクライアントとの関係性を解説します。

OPCサーバが担うFA機器間のデータ仲介役としての役割

製造現場では、生産を制御するPLCや、設備の稼働状況を監視・制御するSCADAシステム、各種センサーなど、多種多様なFA機器が稼働しています。

これらの機器はメーカーごとに通信プロトコルが異なるため、直接データをやり取りすることは困難です。

OPCサーバは、この問題点を解決するために、各機器のプロトコルと上位システムが使用する共通のプロトコルとの間に立ち、データを仲介する役割を担います。

具体的には、様々なメーカーのPLCからデータを収集し、SCADAや生産管理システムからの要求に応じて、標準化された形式でデータを提供します。

これにより、マルチベンダー環境の工場でも、機器間のシームレスな情報連携が可能になります。

メーカーや機種の違いを吸収するOPCサーバの仕組み

OPCサーバがメーカーや機種の違いを吸収できる仕組みは、内部に各FA機器に対応した専用の通信ドライバを多数保持している点にあります。

システム構築の際、接続したい機器に対応するドライバをOPCサーバ上で有効にすると、サーバはその機器固有の通信プロトコルを解釈できるようになります。

一方、上位のアプリケーションは、OPCという標準化されたインターフェースを通じてOPCサーバにアクセスするだけで、サーバ配下にある全ての機器のデータを統一的に扱うことが可能です。

このため、アプリケーション開発者は個々の機器の複雑な通信仕様を意識する必要がなくなり、開発効率が大幅に向上します。

また、新しい機器を追加する際も、OPCサーバが対応していれば、アプリケーション側の大幅な改修なしにシステムを拡張できます。

データ要求を行うOPCクライアントとの関係性

OPC通信は、データを要求する「OPCクライアント」と、データを提供する「OPCサーバ」によって成り立つ、クライアント・サーバモデルを採用しています。

OPCサーバは、PLCやセンサーなどの物理デバイスと直接通信してデータを収集し、内部に保持する役割を担います。

一方、OPCクライアントは、SCADAやHMI、生産管理システム、データ解析ツールといったアプリケーションソフトウェアにあたります。

クライアントは必要なデータをOPCサーバに要求し、サーバはそれに応答してデータを提供します。

この役割分担により、クライアント側のアプリケーションは、データ収集のための複雑な処理から解放され、データの可視化や分析といった本来の目的に専念できます。

この明確な関係性が、柔軟で拡張性の高いシステム構築を可能にしています。

なぜ今OPCサーバが注目されるのか?製造現場における必要性

製造業においてスマートファクトリーやIoT化の動きが加速する中、OPCサーバへの注目度が高まっています。

工場内のあらゆる機器やシステムをネットワークに接続し、収集したデータを活用して生産性向上や品質改善を図るためには、それらの機器が持つ情報をシームレスに連携させるデータ基盤が不可欠です。

特に、プラットフォームに依存せず、高度なセキュリティ機能を備えた新規格「OPCUA」の登場により、工場のFAシステムと上位のITシステムとの安全な接続が容易になりました。

これにより、OPCサーバは製造現場のDXを支える中核技術として、その必要性を増しています。

OPCサーバを導入する3つのメリット

OPCサーバの導入は、製造現場におけるデータ連携の課題を解決し、多くのメリットをもたらします。

最大の利点は、メーカーの垣根を越えた機器間のスムーズな通信を実現できることです。

これにより、従来は困難だったマルチベンダー環境でのシステム構築が容易になります。

また、機器ごとに専用の通信ドライバを開発する必要がなくなるため、開発コストと工数を大幅に削減できる点も大きな魅力です。

さらに、セキュリティが強化された規格を利用することで、安全なデータ通信環境を構築できます。

メリット1:異なるメーカーの機器間でもスムーズに通信できる

製造現場では、特定のメーカーの製品だけで設備全体を構成することは稀であり、多くの場合、複数のメーカーの機器が混在しています。

従来、これらの異なるメーカーの機器間でデータを連携させるには、それぞれ個別の通信プログラムを開発する必要があり、多大な手間とコストがかかりました。

OPCサーバを導入すると、サーバが各メーカーの通信プロトコルの違いを吸収する通訳の役割を果たします。

例えば、キーエンス製のPLCと他社製のタッチパネルやセンサーを接続する場合でも、OPCサーバを介することで、上位システムは統一された方法で両方の機器にアクセス可能です。

これにより、機器選定の自由度が高まり、既存の資産を有効活用しながら、柔軟なシステム構築が実現します。

メリット2:専用ドライバの開発が不要になりコストを削減できる

OPCサーバを利用しない場合、新しいFA機器を導入するたびに、その機器と上位システムを接続するための通信ドライバを個別に開発する必要がありました。

この開発には専門的な知識が必要な上、開発工数や費用が大きな負担となります。

また、開発したドライバは特定のシステムに依存するため、将来的なシステムの変更や拡張の妨げになることもありました。

OPCサーバは、主要なFA機器メーカーの通信ドライバをあらかじめ多数搭載しているため、これらの個別開発が基本的に不要になります。

これにより、システム構築にかかる初期コストと期間を大幅に削減できるだけでなく、システムのメンテナンス性も向上し、長期的な視点での運用コスト抑制にも貢献します。

メリット3:セキュリティレベルの高い通信を実現できる

工場のネットワークがインターネットなどの外部ネットワークと接続される機会が増えるにつれ、サイバーセキュリティのリスクは増大しています。

製造ラインを狙った攻撃は、生産停止など甚大な被害につながる可能性があります。

この課題に対し、特に新しい規格であるOPCUAは、設計段階からセキュリティが重視されており、安全な通信環境の構築に大きく貢献します。

OPCUAサーバー機能には、通信データの暗号化、改ざんを検知する電子署名、そして正当なユーザーのみがアクセスを許可されるユーザー認証といった仕組みが標準で組み込まれています。

これらの機能を活用することで、通信の盗聴やなりすまし、不正な操作といった脅威から生産システムを保護し、信頼性の高いデータ連携基盤を確立できます。

OPCサーバ導入前に知っておきたい注意点

OPCサーバは多くのメリットを提供する一方で、導入を検討する際にはいくつかの注意点を理解しておく必要があります。

まず、製品の選定やシステム構築、そして運用管理において、ある程度の専門的な知識が求められる場面があります。

また、多くのOPCサーバは有償のソフトウェアであり、導入にはライセンス費用などのコストが発生します。

これらの点を事前に把握し、自社の体制や予算と照らし合わせながら、導入計画を慎重に進めることが、プロジェクトを成功させるための鍵となります。

導入や運用に専門的な知識が必要になる場合がある

OPCサーバの導入は、ソフトウェアをインストールするだけで完結するわけではありません。

接続するFA機器の仕様やネットワーク設定、セキュリティポリシーなど、多岐にわたる知識が求められることがあります。

特に、複数の拠点にまたがる大規模なシステムを構築する場合や、特殊な機器との接続が必要なケースでは、高度な専門性を持つ技術者の存在が不可欠です。

また、運用開始後に通信トラブルなどが発生した際には、問題の原因がサーバ、クライアント、ネットワーク、あるいはFA機器側のどこにあるのかを切り分けて特定するスキルも必要になります。

自社に適切な人材がいない場合は、ベンダーの技術サポートや導入支援サービスの活用を検討することが重要です。

ライセンス費用などのコストが発生する

多くの高機能なOPCサーバは商用ソフトウェアとして提供されており、導入にはライセンス費用が必要です。

この費用は、接続するデバイスの台数や、通信するデータ点数(タグ数)によって変動する料金体系が一般的です。

そのため、将来的なシステムの拡張も見越して、必要なライセンス規模を見積もる必要があります。

また、製品によっては、初期の購入費用だけでなく、年間の保守サポート契約料や、ソフトウェアのバージョンアップに伴う追加費用が発生する場合もあります。

専用ドライバを自社開発する場合のコストと比較し、導入後のサポート内容なども含めたトータルコストで費用対効果を評価し、予算計画を立てることが求められます。

自社に合うOPCサーバを選ぶための4つのポイント

市場には様々な特徴を持つOPCサーバ製品が存在するため、自社の目的や環境に最適なものを選ぶことが重要です。

選定にあたっては、まずサーバを稼働させるOSなどの動作環境を確認することが基本となります。

その上で、最も重要なのが、接続したいPLCや各種デバイスに製品が対応しているかの確認です。

また、上位アプリケーションを自社開発する場合には、使用する開発言語との相性も考慮に入れる必要があります。

最後に、単純なデータ中継だけでなく、自社が実装したい機能要件を満たしているかを見極める視点も欠かせません。

ポイント1:対応しているOSや動作環境を確認する

OPCサーバを選定する上で、最初に確認すべきは、サーバソフトウェアをインストールするコンピュータのOSに対応しているかという点です。

古典的なOPC規格(OPC-DA)はWindowsに依存していましたが、新しい規格であるOPCUAに対応した製品では、LinuxなどWindows以外のOSで動作するものも増えています。

自社の情報システム基盤で標準としているOSで利用できるかを確認することは、導入後の運用管理の効率にも影響します。

また、物理的なサーバにインストールするのか、あるいは仮想環境上で稼働させるのかといった点も考慮が必要です。

製品の仕様書を確認し、要求されるCPUの性能やメモリ容量、ハードディスクの空き容量といったシステム要件が、用意するハードウェアのスペックを満たしているかを事前に必ずチェックします。

ポイント2:接続したいPLCやデバイスに対応しているか

OPCサーバ選定において最も重要なのは、自社の工場で現在使用している、または将来的に導入を計画しているPLC、CNC、ロボット、センサーといったデバイスに接続できるかという点です。

各OPCサーバ製品のメーカーは、ウェブサイトなどで対応メーカーおよび機種の一覧を公開しています。

この対応デバイスリストを事前に確認し、自社の設備が網羅されているかを必ずチェックする必要があります。

もしリストに記載がない機種であっても、ベンダーに問い合わせることで、オプションのドライバで対応可能であったり、Modbusなどの汎用プロトコルを介して接続できたりする場合があります。

接続実績の有無を含めて確認することで、導入後のトラブルを未然に防ぐことが可能です。

ポイント3:使用する開発言語との相性をチェックする

SCADAパッケージなどを使わず、上位のクライアントアプリケーションを自社で独自に開発する場合には、OPCサーバが提供する開発環境との相性が重要になります。

多くのOPCサーバは、C#やVisualBasic.NET、C++、Pythonといった主要なプログラミング言語向けに、API(ApplicationProgrammingInterface)やSDK(SoftwareDevelopmentKit)を提供しています。

自社の開発チームが使用する言語用のライブラリが用意されているか、またそのバージョン(例:OPC.NETAPI3.0)が要件に合っているかを確認します。

さらに、開発を効率的に進めるためには、リファレンスやドキュメントが整備されているか、また、参考にできるサンプルコードが豊富に提供されているかも選定のポイントです。

これらが充実している製品を選ぶことで、開発工数の削減につながります。

ポイント4:監視やデータ収集など実装したい機能で選ぶ

OPCサーバの基本的な機能はFA機器と上位システムとのデータ中継ですが、製品によっては様々な付加機能を搭載しています。

例えば、単にデータを中継するだけでなく、サーバ内でデータの四則演算や論理演算を行ったり、複数のデータを組み合わせて新たなデータを作成したりするスクリプト機能を備えたものがあります。

また、収集したデータを直接SQLデータベースに書き込む機能や、設定した閾値を超えた場合にアラームを発信する機能、AWSやAzureといったクラウドプラットフォームと連携する機能を持つ製品も存在します。

自社が実現したいシステムはどのようなものか、例えばリアルタイムでの設備監視なのか、長期的なデータ蓄積による分析なのかを明確にし、その目的に合致した機能を備えたOPCサーバを選ぶことが、効率的なシステム構築につながります。

OPCサーバの主な活用事例

OPCサーバは、その高い接続性と汎用性から、製造業の様々な場面で活用されています。

理論だけでなく、実際の現場でどのように役立っているかを知ることで、導入後の具体的なイメージを描きやすくなるでしょう。

例えば、たけびしが提供する「DeviceXplorerOPCServer」といった製品は、多くの工場で導入実績があります。

ここでは代表的な活用事例として、生産ラインにおけるリアルタイムなデータ収集、トレーサビリティシステムによる品質管理の強化、そしてIoTプラットフォームと連携した遠隔監視の3つのケースを紹介します。

工場の生産ラインにおけるリアルタイムなデータ収集

OPCサーバの最も基本的な活用事例は、工場の生産ラインに設置された多種多様な機器からのデータ収集です。

メーカーが異なる複数のPLCや工作機械、検査装置などから、設備の稼働状態、生産個数、加工サイクルタイム、エラー情報といったデータをOPCサーバが一元的に集約します。

収集されたデータは、上位のSCADAやMES(製造実行システム)に送られ、生産状況のリアルタイムな可視化に活用されます。

これにより、現場の管理者は生産の進捗を正確に把握できるだけでなく、設備に異常が発生した際には即座に検知し、迅速な対応をとることが可能になります。

結果として、生産効率の向上や設備のダウンタイム削減に直接的に貢献します。

トレーサビリティシステムでの品質管理の強化

製品の安全性や信頼性を担保する上で、トレーサビリティの確保は極めて重要です。

OPCサーバは、このトレーサビリティシステムの構築においても中心的な役割を担います。

各製造工程において、製品のシリアル番号と紐付けて、使用した部品のロット情報、加工時の温度や圧力といった設備パラメータ、画像検査装置による検査結果などのデータを収集します。

OPCサーバを介することで、様々なメーカーの機器からこれらの品質関連データを統一的に、かつリアルタイムにデータベースへ記録することが容易になります。

万が一、市場で製品の不具合が発見された場合でも、この蓄積されたデータを遡ることで、原因となった工程やロットを迅速に特定し、的確な対応をとることができ、品質管理体制を大幅に強化できます。

IoTプラットフォームと連携した遠隔監視

スマートファクトリーの実現に向け、工場内のデータをクラウド上のIoTプラットフォームへ連携させ、より高度な分析や活用を目指す動きが活発化しています。

このOT領域とIT領域を繋ぐゲートウェイとして、OPCサーバ、特にセキュリティ機能に優れたOPCUAが活用されています。

工場内のPLCやセンサーから収集したデータをOPCサーバで集約し、MQTTなどの軽量なプロトコルに変換してクラウドへ送信します。

これにより、本社や工場外の拠点からでも、生産ラインの稼働状況をリアルタイムで遠隔監視することが可能になります。

さらに、クラウド上に蓄積した大量のデータをAIで分析し、設備の故障予知や生産プロセスの最適化につなげるなど、データ活用の可能性を大きく広げます。

まとめ

OPCサーバは、異なるメーカーの機器が混在する製造現場において、通信プロトコルの違いを吸収し、シームレスなデータ連携を実現するソフトウェアです。

導入により、マルチベンダー環境でのシステム構築が容易になるだけでなく、通信ドライバの個別開発が不要になるためコスト削減にもつながります。

特に新規格のOPCUAは、高度なセキュリティ機能を備えており、工場のFAシステムとITシステムを安全に接続する基盤となります。

自社に最適なOPCサーバを選定するには、接続したいデバイスへの対応状況、OSなどの動作環境、そしてデータ監視や収集といった実装したい機能を明確にすることが重要です。

OPCサーバを有効活用することは、製造現場のデータドリブンな意思決定を促進し、生産性向上と品質改善を実現するための有効な手段です。

西進商事コラム編集部

西進商事コラム編集部です。専門商社かつメーカーとしての長い歴史を持ち、精密装置やレーザー加工の最前線を発信。分析標準物質の活用も含め、さまざまなコラム発信をします。

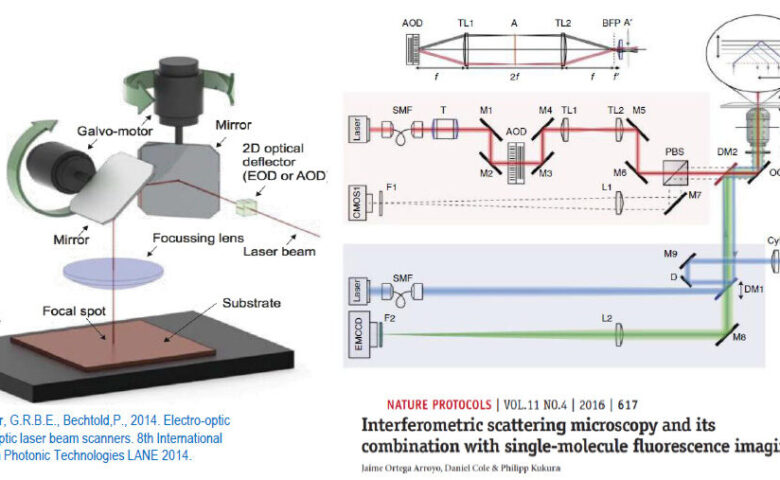

AOD(音響光学偏向器)とは?AOMとの違いも解説

CO2レーザーとは?原理・特徴・用途をわかりやすく解説!

FMEAのやり方を7つの手順で解説!初心者向けの作成方法と具体例

PLCは時代遅れ?ラダー言語の今後と未来の必要性を解説

yag(ヤグ)レーザとは?仕組みや特徴・用途を説明

エキシマレーザとは?用途や特徴・仕組みについて解説

ガルバノスキャナ、ガルバノレーザとは?原理や構造を解説