- INDEX目次

目次【非表示】

- 1.そもそもPFAS(有機フッ素化合物)とは何か?

- 1-1.PFASが持つ「永遠の化学物質」と呼ばれる特性

- 1-2.PFASがなぜ今、世界的な問題になっているのか

- 2.代表的なPFASの種類であるPFOSとPFOAについて

- 3.PFASが人体に及ぼす健康への影響と懸念点

- 3-1.PFASはどのようにして体内に蓄積されるのか

- 4.私たちの生活環境におけるPFAS汚染の現状

- 4-1.私たちの飲み水は大丈夫?水道水に含まれるPFASの基準値

- 4-2.PFASはどのような食品に含まれている可能性があるのか

- 4-3.フライパンなどの調理器具からPFASは摂取される?

- 5.国内外におけるPFASへの規制や対策の動向

- 5-1.日本国内におけるPFASの暫定目標値と今後の見通し

- 5-2.世界各国ではどのようなPFAS対策が進んでいるのか

- 6.汚染された水や土壌からPFASを除去する最新技術

- 7.日常生活でPFASへの曝露を減らすために私たちができること

- 7-1.家庭用浄水器でPFASは除去できるのか

- 7-2.PFASフリー製品の選び方と注意点

- 8.まとめ:PFAS問題を正しく理解し、冷静に対応しよう

- 9.関連用語解説

そもそもPFAS(有機フッ素化合物)とは何か?

PFASとは何か、という疑問に対しては、有機フッ素化合物の総称であり、パーフルオロアルキルおよびポリフルオロアルキル物質の略であることを理解する必要があります。これは、環境中に長く残留する性質から「永遠の化学物質」とも呼ばれる、1万種類を超える非常に多くの種類が存在する人工的な有機フッ素化合物の類です。

OECD(経済協力開発機構)では、PFASを「少なくとも1つの完全にフッ素化されたメチルまたはメチレン炭素原子を含む物質」と定義しており、フッ素と炭素の結合を特徴とする分子構造を持っています。そのメリットを活かし、撥水性や撥油性、耐熱性、耐薬品性といった特性を持つため、半導体製造におけるメッキやレジスト、泡消火剤を含む消火剤、医療用具など、幅広い用途で活用されてきた例があります。

本記事ではPFASの解説とともに関連する用語もまとめて説明します!

PFASが持つ「永遠の化学物質」と呼ばれる特性

PFASが「永遠の化学物質」と呼ばれる理由は、その分子構造にあります。PFASは炭素とフッ素の結合を特徴としており、この結合は有機化学において最も強力で安定しているとされています。そのため、自然界でほとんど分解されず、熱や薬品にも非常に強い耐性を持つことが特徴です。このような強固な化学結合を持つPFASは、環境中に放出されると半永久的に残留し、分解されにくい性質を示します。

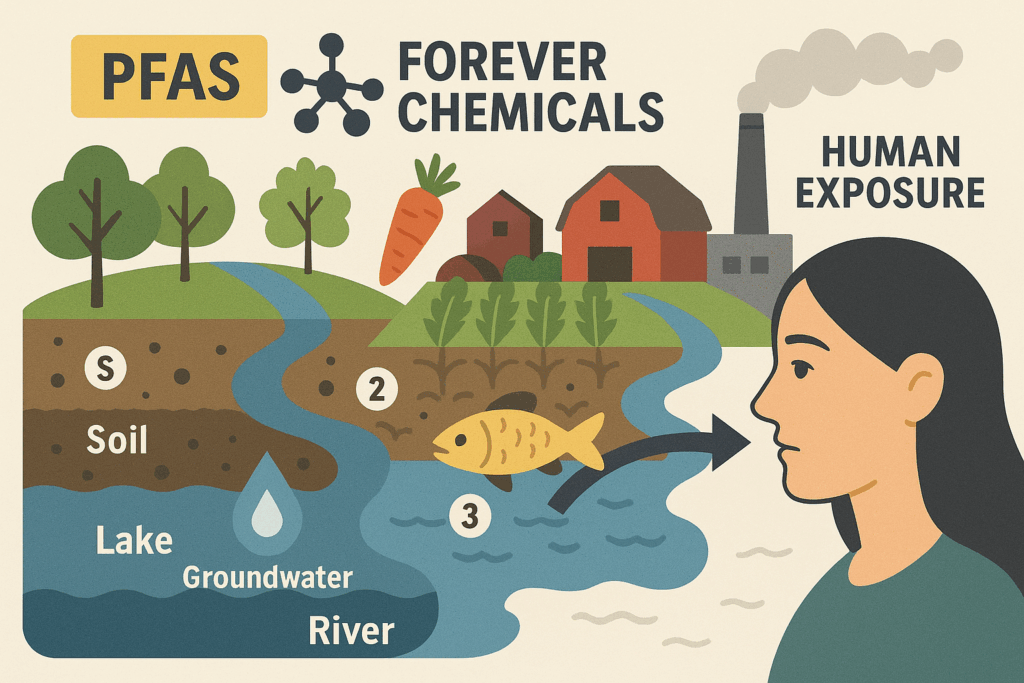

いったん環境中に放出されたPFASは、土壌や地下水、河川、湖沼などに長期間残り続けることが問題視されています。特に地下水中のPFASが自然に浄化されるには、40年以上かかる可能性があるという研究結果も報告されており、その影響は広範囲かつ長期にわたります。

また、PFASは水に溶けやすい性質も持ち合わせているため、環境中で広く拡散し、生物の体内に蓄積されやすい特徴があります。これらの特性から、PFASは環境汚染だけでなく、人体への健康リスクも懸念されており、世界中でその使用規制が強化されています。

PFASがなぜ今、世界的な問題になっているのか

PFASが現在、世界的な問題となっている理由は複数あります。まず、PFASは「永遠の化学物質」と呼ばれるほど自然界で分解されにくく、環境中に長期間残留する特性を持っています。そのため、土壌や地下水、河川、湖沼といった水環境だけでなく、農作物や魚介類を通じて食物連鎖に入り込み、最終的に人体へも取り込まれる可能性が指摘されています。実際に、日本国内でも河川や地下水からPFASが検出されたことがニュースで報道されており、特に米軍基地周辺や工場排水の近くなどで高濃度が確認される事例も報告されています。

また、PFASは人体への健康影響も懸念されており、動物実験では肝機能障害や胎児の発達異常、免疫応答の低下、脂質代謝異常、腎臓がんなどとの関連が指摘されています。WHOの国際がん研究機関(IARC)は、PFOAを「ヒトに対して発がん性がある」(グループ1)に、PFOSを「ヒトに対して発がん性がある可能性がある」(グループ2B)に分類しています。

これらの問題を受けて、世界各国でPFASへの規制が強化されています。例えば、米国環境保護庁(EPA)は飲料水中のPFOSとPFOAの最大許容濃度(MCL)を設定しましたが、2025年5月の発表によると、これらのMCLに対する公共水道システムの遵守期限は2029年から2031年へ延長される方針が示されています。また、GenXなど他の4種類のPFAS(PFHxS、PFNA、HFPO-DA、PFBS)に関する規制は撤回され、再検討される予定です。この変更は、2025年秋に規則案として公表され、2026年春に最終決定される見込みです。

EUでは、2026年8月12日から食品包装材におけるPFASの使用が制限されるなど、PFASを含む製品の製造や輸出入、市場投入を禁止する動きが進んでおり、具体的な対策が講じられています。日本においても、PFOS、PFOA、PFHxSの製造・輸入・使用が原則禁止され、水道水中のPFOSおよびPFOAの暫定目標値が設定されるなど、規制と対策の動きが加速しています。こうした国際的な動向や、国内での具体的な汚染事例の報道が増えるにつれて、PFAS問題への関心が高まり、世界的な問題として認識されるようになりました。

代表的なPFASの種類であるPFOSとPFOAについて

PFASは1万種類以上存在する有機フッ素化合物の総称ですが、その中でも特に代表的な物質としてPFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸)とPFOA(ペルフルオロオクタン酸)が挙げられます。PFOSは炭素が8つ連なったスルホン酸系の化合物で、PFOAは同じく炭素が8つ連なったカルボン酸系の化合物です。これらの物質は、撥水性、撥油性、耐熱性、耐薬品性に優れる特性を持つため、かつては泡消火薬剤、半導体製造、金属メッキ、フッ素ポリマー加工助剤、界面活性剤など、非常に幅広い用途で利用されていました。

しかし、PFOSやPFOAは自然界でほとんど分解されず、環境中に長期間残留する「永遠の化学物質」として問題視されるようになりました。また、生物の体内に蓄積されやすく、人への健康影響も懸念されています。具体的には、動物実験で肝機能障害や胎児の発達異常などが指摘され、人においてはコレステロール値の上昇、発がん、免疫系への影響などが報告されています。

このような背景から、国際的な規制が進み、POPs条約(残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約)において、PFOSは2009年に、PFOAは2019年に廃絶または制限の対象とされました。これを受け、日本でも化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)に基づき、PFOSは2010年に、PFOAは2021年に製造・輸入等が原則禁止されています。さらに、近年では、PFOSやPFOAと同様の性質を持つPFHxS(ペルフルオロヘキサンスルホン酸)もPOPs条約の廃絶対象となり、国内では2024年2月1日に化審法で第一種特定化学物質に指定され、これら3種が特に規制対象となるPFASとして認識されています。

PFASが人体に及ぼす健康への影響と懸念点

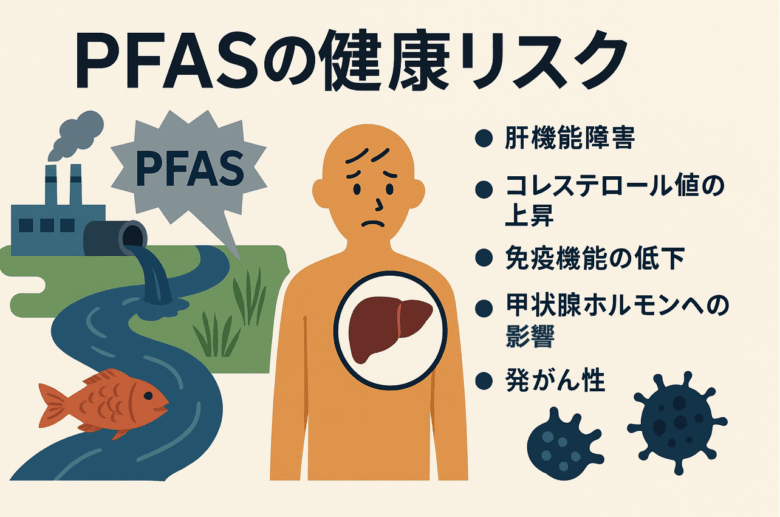

PFASは、人体への影響が懸念される有害物質であり、様々な健康被害が指摘されています。特に、生態系や人体に蓄積されやすい特性から、長期的な健康影響が問題視されています。主な健康リスクとしては、肝機能障害、コレステロール値の上昇、免疫機能の低下、甲状腺ホルモンへの影響、そして発がん性が挙げられます。

さらに、国際がん研究機関(IARC)は、PFOSを「ヒトに対して発がん性がある可能性がある(グループ2B)」、PFOAを「ヒトに対して発がん性がある(グループ1)」と分類しており、発がん性との関連も指摘されています。これは、これらの物質が人間にがんを引き起こす可能性が高い、または存在する可能性があることを意味しています。また、世界保健機関(WHO)の飲料水水質ガイドラインにおいても、PFASの健康リスクが強調されており、生涯にわたるPFASへの曝露は、発がん性、発達への影響、免疫毒性、代謝への影響など、複数の健康影響と関連があるとされています。日本においても、環境省や厚生労働省がこれらのリスクについて継続的に情報提供を行い、国民の健康を守るための対策を進めている状況です。

PFASはどのようにして体内に蓄積されるのか

PFASが体内に蓄積される主な経路は、汚染された水や食品の摂取、そしてPFASを含む製品からの曝露です。PFASは水に溶けやすい性質を持ち、工場排水などから河川や地下水に流れ込むことで、水道水の水源を汚染する可能性があります。そのため、私たちは日々の生活で水道水を飲むことや料理に使うことを通じて、PFASを摂取してしまうことがあります。実際に、日本国内でも河川や地下水から国の暫定目標値を超えるPFASが検出された地域があることが報告されています。

また、PFASは残留性が高く土壌にも蓄積しやすいため、汚染された土壌で育った農作物や、PFASを取り込んだ魚介類などの食品を通じて体内に取り込まれることもあります。特に海外の調査では、食事からの摂取がPFASへの曝露に最も大きく寄与していると考えられています。

さらに、PFASは撥水・撥油性、耐熱性といった特性を活かして、フライパンのフッ素加工や食品包装紙、防水スプレー、化粧品など身近な製品に幅広く使用されてきました。これらの製品からの粉じん吸引や経皮吸収も曝露経路として考えられますが、食事や飲料水からの摂取が主要な経路とされています。一度体内に取り込まれたPFASは、その難分解性のため半減期が長く、肝臓や腎臓などに蓄積されやすい特徴があります。

私たちの生活環境におけるPFAS汚染の現状

日本においても、私たちの生活環境におけるPFAS汚染の現状について多くの調査結果が報告されています。例えば、環境省の調査では、全国の河川や地下水からPFASが検出されており、特に東京都や京都府などの都市部や、過去に工場などがあった地域で高濃度の汚染が確認されています。一部地域では、国の暫定目標値を超えるPFASが検出された事例もあり、これらの汚染源が何であるか、またその影響範囲を特定するための調査が継続的に実施されています。

各地で行われた調査では、住民の血液中からもPFASが検出されるなど、汚染が人々の健康に影響を及ぼす可能性も指摘されています。これらの調査結果は、PFAS汚染の地域的なマップを作成し、汚染状況を視覚的に把握するのに役立っています。さらに、農林水産省は、食品におけるPFASの蓄積に関する調査も実施しており、日本の食料への影響についても評価を進めています。政府機関や研究機関が連携し、この汚染問題の全容解明と対策に向けて取り組んでいる状況です。

私たちの飲み水は大丈夫?水道水に含まれるPFASの基準値

私たちの飲み水である水道水に含まれるPFASについては、健康への影響が懸念されていることから、日本でも水質管理の対策が進められています。厚生労働省は2020年にPFOSとPFOAの合算値について、1リットルあたり50ナノグラム(ng/L)以下を暫定目標値として設定し、水道事業者に対して水質検査と管理を求めています。この暫定目標値は、生涯にわたって水道水を飲用しても健康に悪影響が生じないと考えられる水準として定められたものです。

しかし、この暫定目標値はあくまで努力義務であり、法的拘束力はありませんでした。そのため、2024年の調査では、約38%の水道事業者がPFASの水質検査を実施していない現状が明らかになっています。

このような状況を受け、環境省はPFOSとPFOAについて水道水の水質基準を新たに設定する省令を公布し、2026年4月からは水道事業者に対し、PFASに関する水質検査の実施と基準遵守を義務付けることになりました。これにより、PFASが検出された場合の対応が強化され、安全な水道水の供給が図られる見込みです。

なお、公共用水域や地下水においても、PFOSとPFOAの合計値で50ng/Lという暫定指針値が設定されています。地下水から高濃度のPFASが検出された事例も報告されており、汚染源の特定と対策が喫緊の課題です。 また、海外の規制と比較すると、例えば米国ではPFOSとPFOAそれぞれの基準値が4ng/Lと、日本の暫定目標値より厳しい水準で設定されているため、今後の日本の水質管理の動向が注目されます。

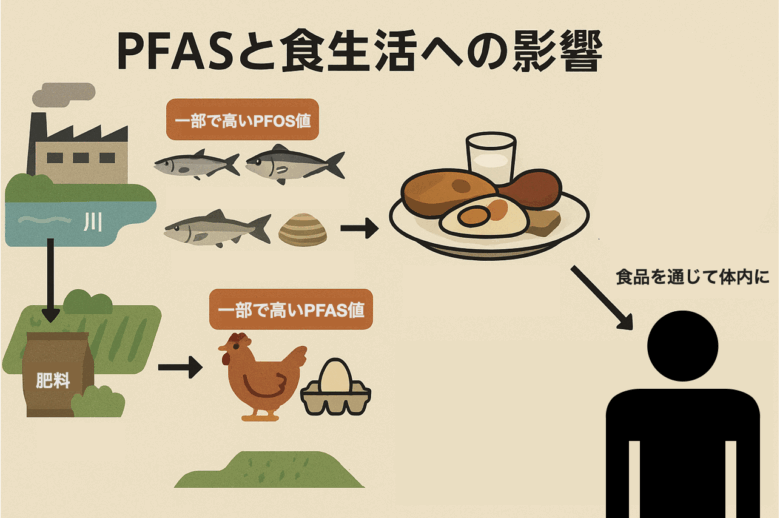

PFASはどのような食品に含まれている可能性があるのか

PFASは、水や土壌を介して食品へ移行し、私たちの食生活に影響を与える可能性があります。農林水産省では、食品中のPFASの実態を把握するため、継続的に調査を実施しています。農林水産省が令和6年度に実施した調査では、国産農畜水産物14品目を対象としたPFAS含有実態調査において、鶏卵の一部やマダラ、カツオなどで比較的高めのPFOS濃度が確認され、アユやアサリでは特異的に高い濃度が検出されるなど、品目によって濃度にばらつきがあることが報告されています。この調査結果からは、特定の食品にPFASが高濃度で蓄積される可能性が示唆されています。また、海外の調査では、魚介類や肉類、卵、乳製品などからPFASが検出された事例が報告されており、特にPFASが蓄積されやすいとされる魚介類については、汚染された水域で育った魚がPFASを取り込む可能性が指摘されています。

また、農地に使用される肥料にも注意が必要です。一部の肥料にはPFASが含まれている可能性があり、土壌汚染の原因となることも懸念されています。汚染された土壌で育てられた農作物も、PFASを取り込む可能性があるため、食品安全委員会では、これらの経路を含めた食品中のPFASに関する評価を進めています。日本では、現時点で食品中のPFASに関する具体的な基準値は設定されていませんが、今後、国際的な動向や科学的知見に基づいて、検討が進められる見込みです。私たちは、これらの情報に注意を払い、食品の安全性に関する最新情報に注目していく必要があります。

フライパンなどの調理器具からPFASは摂取される?

フッ素加工されたフライパンなどの調理器具がPFASの摂取源となるかについては、誤解が生じやすい点です。かつてフッ素樹脂加工の製造過程でPFASの一種であるPFOA(ペルフルオロオクタン酸)が使用されていましたが、現在はメーカーによって使用が中止されています。PFOAは熱に強く、焦げ付きにくい特性を持つフッ素樹脂加工製品の製造に不可欠なものとして用いられてきましたが、人体への影響が懸念されたことから、その利用が世界的に規制されました。

具体的には、日本においても、化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)に基づき、PFOAは2021年に製造・輸入等が原則禁止されています。これにより、現在市場に出回っているフッ素加工の調理器具は、PFOAを使用せずに製造された製品がほとんどです。そのため、通常の調理でフッ素加工のフライパンからPFASを摂取するリスクは非常に低いと考えられます。

ただし、フッ素加工された調理器具を過度に高温で使用したり、傷ついた状態で使い続けたりすると、フッ素樹脂が劣化し、微量の物質が溶け出す可能性も指摘されています。しかし、これらが人体に有害なレベルでPFASを放出するという科学的な根拠は、現時点では明確ではありません。消費者としては、メーカーが推奨する使用方法を守り、適切な温度で使用すること、そしてフッ素加工が剥がれた場合は買い替えを検討することが大切です。

国内外におけるPFASへの規制や対策の動向

日本国内におけるPFASの暫定目標値と今後の見通し

日本国内では、PFASに対する複数の目標値や指針値が設定され、規制強化の動きが活発化しています。環境省は、PFOSとPFOAの合計値について、公共用水域及び地下水の暫定指針値を50ng/Lと定めています。これは、水質汚染の状況を評価するための重要な値となります。また、厚生労働省も水道水におけるPFOSとPFOAの合算値について、50ng/Lという暫定目標値を設定し、国民の健康保護を目指しています。この値は、飲み水に含まれるPFAS濃度を管理する上で重要な基準です。

これらの暫定目標値や指針値は、今後の規制強化を見越したものです。具体的には、2024年には水道水の水質基準に関する省令が公布され、2026年4月からは、水道水におけるPFASの濃度が法的拘束力を持つ「水質基準」として施行されます。これにより、PFASは「要監視項目」から、より厳格な管理が求められる水質基準の対象物質に追加されることになります。これは、水道事業者に対して、PFASの検査と基準遵守を義務付ける重要な変更です。

さらに、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)においても、PFOSとPFOAは既に第一種特定化学物質に指定され、製造・輸入等が原則禁止されています。2024年にはPFHxSも同法における第一種特定化学物質に追加され、規制対象物質の総数が増加しています。これらの法改正や目標値の設定は、国民の健康と安全を守るため、PFAS汚染の現状と今後の見通しを踏まえた上で、着実に進められているのです。

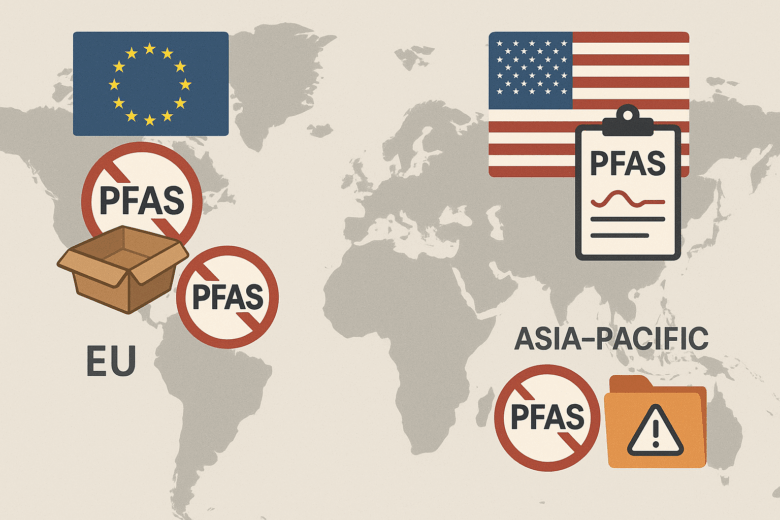

世界各国ではどのようなPFAS対策が進んでいるのか

まず欧州連合(EU)では、2006年の指令によりPFOSを含む製品の販売、輸入、使用が重量比0.1%以上で禁止されました。2023年2月には、デンマーク、ドイツ、オランダ、ノルウェー、スウェーデンの5ヶ国が共同で、約1万種類に及ぶPFASを全面的に規制する広範な提案書を欧州化学品庁(ECHA)に提出しています。この規制案は2023年9月25日までパブリックコメントを受け付け、2025年中には採択される可能性があり、発効から18ヶ月後には企業がPFASの製造、上市、使用(輸入を含む)が制限される見込みです。2026年8月12日からは食品包装材におけるPFASの使用が制限されるなど、段階的に規制が進められています。

アメリカでは、環境保護庁(EPA)が2021年10月に「PFAS戦略的ロードマップ」を発表し、PFASへの曝露防止、浄化、研究開発の3つの目的を掲げています。2024年4月10日には、飲料水中のPFASに関する初の法的拘束力のある基準を最終決定しました。これにより、PFOSとPFOAはそれぞれ4ng/L、PFHxS、PFNA、HFPO-DAはそれぞれ10ng/Lという厳しい最大汚染レベル(MCL)が設定されました。この規制は2024年11月13日から2025年5月8日までの期間に、PFAS含有量、生産量、廃棄量、環境・健康影響情報などの報告を製造・輸入事業者に義務付けています。さらに、メイン州では2030年1月1日から、ミネソタ州では2032年1月1日から、全てのPFAS含有製品の販売・流通を禁止するなど、州レベルでの包括的な規制も進んでいます。

アジア太平洋地域でもPFAS対策が進んでいます。オーストラリアは2025年7月1日より、PFOS、PFOA、PFHxSの製造、輸入、輸出、使用を禁止しました。また、飲料水中のPFASに関するガイドラインを改訂し、PFOSは70ng/Lから4ng/Lに、PFOAは560ng/Lから200ng/Lに引き下げるなど、規制強化を進めています。台湾では、2025年8月5日に環境部が269種類のPFASを「懸念化学物質」に指定する草案を発表しました。これらのPFASは3つのカテゴリーに分類され、規制濃度0.1%を基本とし、製造、輸入、販売、使用、貯蔵に許可申請や記録、表示義務などが課せられます。施行には2年間の猶予期間が設けられています。韓国でも、POPs条約に基づきPFOSなどが規制対象となっており、産業活動によるダイオキシン排出量を2010年までに2001年のレベルから50%削減する目標を掲げ、2年に1度、国内の排出目録を報告しています。

このように、世界各国でPFASの規制強化は急速に進展しており、日本もこれら国際的な動向を踏まえて、今後の規制と対策がさらに進められる見通しです。

汚染された水や土壌からPFASを除去する最新技術

近年、PFASによる環境汚染が深刻化しており、汚染された水や土壌からPFASを除去する技術の開発が急務とされています。現在、その対策として注目されているのが、吸着処理や膜分離などの物理化学的処理技術です。特に、活性炭を用いた吸着処理は、水中のPFASを効率的に捕捉できるため、大規模な水処理施設や家庭用浄水器などでも広く活用されています。

また、最新の研究では、高温でPFASを分解する技術や、特定の微生物を利用してPFASを無害な物質に分解するバイオレメディエーション技術も開発が進んでいます。例えば、国立研究開発法人産業技術総合研究所では、水中のPFASを効率的に除去するための新規吸着材を開発し、その除去性能の測定方法を確立しています。

土壌汚染対策としては、汚染土壌を掘削して処理する方法や、土壌中でPFASを分解する微生物を導入する技術などが検討されています。PFASの濃度や種類を正確に測定する検査方法の確立も重要であり、高精度な測定技術が汚染実態の把握と効果的な対策の立案に不可欠です。これらの技術を組み合わせることで、汚染された水や土壌からPFASを効率的に除去し、環境負荷の低減を目指しています。

日常生活でPFASへの曝露を減らすために私たちができること

家庭用浄水器でPFASは除去できるのか

PFAS(有機フッ素化合物)の健康への影響が懸念される中、家庭でできる対策として浄水器の利用が注目されています。環境省の報告によると、高圧膜処理、イオン交換樹脂、そして活性炭フィルターがPFASの除去に有効であるとされています。そのため、これらのろ過方式を採用している家庭用浄水器は、水道水中のPFAS対策として有効な選択肢となります。

特に活性炭フィルターは、水中のPFASを効率的に吸着できるため、多くの浄水器で採用されています。しかし、すべての浄水器がPFAS除去に同等の効果を持つわけではなく、活性炭の吸着能力には製品によって差があるため注意が必要です。浄水器を選ぶ際には、PFOSやPFOAなどのPFAS除去性能について、公的な試験機関で認証を受けているかを確認することが重要です。例えば、日本浄水器協会の自主基準「JWPAS B.210」はPFOS/PFOAの除去性能に関する試験項目を追加しており、この基準を満たしている製品は信頼性が高いと言えます。

家庭用浄水器には、蛇口直結型、ポット型、据え置き型、アンダーシンク型など、さまざまなタイプがあります。蛇口直結型は手軽に設置でき、比較的安価なものが多いですが、ろ過流量やカートリッジの交換頻度を確認することが大切です。据え置き型やアンダーシンク型は、より高性能で多くの有害物質を除去できる傾向がありますが、設置に工事が必要な場合があるため、賃貸住宅では導入できないこともあります。

PFASへの対策として浄水器を導入する際は、除去対象物質の種類と除去率、そして定期的なカートリッジ交換などのメンテナンスについても確認し、ご自身のライフスタイルに合った製品を選ぶことが重要です。

PFASフリー製品の選び方と注意点

PFAS(有機フッ素化合物)の健康への懸念が高まる中、消費者の間でPFASフリー製品への関心が高まっています。PFASフリー製品を選ぶ際は、まず製品表示を注意深く確認することが重要です。多くのメーカーはPFAS不使用であることを積極的にアピールしていますが、具体的なPFASの種類や含有量については表示義務がないため、注意が必要です。例えば、フッ素加工のフライパンを選ぶ際には、PFOAやPFOSを使用していないことを明記している製品を選ぶことが賢明です。また、撥水・撥油加工された衣料品やアウトドア用品、化粧品などにもPFASが使用されている場合があるため、購入前に成分表示を確認し、「フッ素化合物不使用」「PFASフリー」といった記載があるか確認しましょう。

化粧品においては、一部の製品にメイクの持ちを良くしたり、肌触りを滑らかにしたりする目的でPFASが使用されていることがあります。購入時には成分表示で「パーフルオロオクチル」や「パーフルオロデシル」などの名称が含まれていないかを確認することが重要です。最近では、環境意識の高いブランドを中心に、PFASフリーの化粧品が増えていますので、そうした製品を選ぶようにしましょう。

なお、PFASフリーという表示があっても、それが全てのPFASを含まないことを保証するものではない点に注意が必要です。PFASには1万種類以上もの物質があり、特定のPFASは不使用でも、他のPFASが使用されている可能性もゼロではありません。信頼できるメーカーや、環境認証マークを取得している製品を選ぶことも、PFASへの曝露を減らすための一助となります。

まとめ:PFAS問題を正しく理解し、冷静に対応しよう

PFASは「永遠の化学物質」として世界中で環境汚染と健康への影響が懸念されています。日本においても、国や地方自治体が、水質や食品、土壌中のPFASに関する最新情報を公開し、対策を進めています。私たちは、これらの情報を正しく理解し、冷静に対応することが重要です。

日常生活においては、PFASの摂取を減らすための工夫が可能です。例えば、家庭用浄水器の活用や、PFASフリー製品を選ぶことなどが挙げられます。しかし、過度に不安を感じる必要はありません。国や専門機関が提供する科学的な根拠に基づいた情報を参考に、適切な対策を講じることが肝要です。

関連用語解説

PFAS(Per- and Polyfluoroalkyl Substances/有機フッ素化合物)

炭素とフッ素の強い結合を持つ人工化学物質の総称。1万種以上あり、自然分解されにくいことから「永遠の化学物質」と呼ばれる。

PFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸)

炭素8個+スルホン酸基を持つPFASの代表例。撥水性や耐薬品性が高いが、分解されにくく環境に残留しやすい。

PFOA(ペルフルオロオクタン酸)

炭素8個+カルボン酸基を持つPFAS。フライパンのフッ素加工などに使われてきたが、発がん性などの懸念から規制対象に。

PFHxS(ペルフルオロヘキサンスルホン酸)

炭素6個のスルホン酸系PFAS。近年、国際的に規制強化され、日本でも2024年から第一種特定化学物質に指定。

「永遠の化学物質(Forever Chemicals)」

炭素-フッ素結合の強固さから、自然界でほとんど分解されず、長期間環境中に残留するPFASの通称。

OECDの定義

「少なくとも1つの完全にフッ素化されたメチルまたはメチレン炭素原子を含む物質」とされる。

POPs条約(ストックホルム条約)

残留性有機汚染物質を世界的に規制する国際条約。PFOS(2009年)とPFOA(2019年)が規制対象に追加。

化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)

日本の化学物質規制法。PFOS・PFOA・PFHxSが「第一種特定化学物質」に指定され、製造や輸入が原則禁止に。

MCL(Maximum Contaminant Level/最大汚染濃度)

飲料水に含まれる有害物質の最大許容濃度。米国EPAがPFOS・PFOAについて厳しい基準を設定。

バイオレメディエーション

微生物の働きを利用して汚染物質を分解・無害化する環境修復技術。PFAS除去の新しい手法として研究中。

活性炭処理

活性炭の微細な孔でPFASを吸着・除去する方法。浄水処理や家庭用浄水器で利用される。

JWPAS B.210

日本浄水器協会の自主基準で、PFOS/PFOAの除去性能試験を含む。浄水器選びの信頼基準になる。

PFASフリー製品

PFASを使用していない製品。撥水・撥油加工やフライパン、化粧品などで「PFASフリー」と表示されることがある。

西進商事コラム編集部

西進商事コラム編集部です。専門商社かつメーカーとしての長い歴史を持ち、精密装置やレーザー加工の最前線を発信。分析標準物質の活用も含め、さまざまなコラム発信をします。