- INDEX目次

目次【非表示】

- 1.ラダープログラムの基本|PLC制御で使われる理由

- 1-1.ラダープログラムはリレーシーケンスを基にしたPLC用言語

- 1-2.ラダープログラムで制御するメリット

- 1-3.ラダープログラムで制御するデメリット

- 2.ラダープログラムを構成する基本的な記号と役割

- 2-1.a接点(ノーマリーオープン):信号ONで通電するスイッチ

- 2-2.b接点(ノーマリークローズ):信号OFFで通電するスイッチ

- 2-3.出力コイル:接続された機器をON/OFFする

- 2-4.タイマ:指定した時間だけ動作を遅らせる

- 3.カウンタ:信号の回数を数える

- 4.【初心者向け】ラダープログラムの読み方の基本ルール

- 4-1.ルール1:回路は左から右、上から下へ読み進める

- 4-2.ルール2:電気の流れを意識してON/OFFを判断する

- 5.【実践】基本的なラダープログラムの書き方と代表的な回路例

- 5-1.自己保持回路の仕組みと書き方|一度ONにしたら状態を維持する

- 5-2.インターロック回路の仕組みと書き方|2つの動作を同時に行わない

- 5-3.オンディレイタイマ回路の仕組みと書き方|信号が入ってから一定時間後に動作

- 6.ラダープログラムの作成・実行に必要な機材とソフトウェア

- 6-1.制御の中心となるPLC本体

- 6-2.プログラムを作成するパソコンと専用ソフト

- 6-3.PLCとパソコンを繋ぐ通信ケーブル

- 7.まとめ

ラダープログラムとは、工場の自動化などに用いられるPLC(プログラマブルロジックコントローラ)を制御するためのプログラミング言語です。

その見た目がハシゴ(ラダー)に似ていることから「ラダー図」とも呼ばれます。

PLCとは何かという基礎的な知識は、シーケンス制御を学ぶ上で欠かせません。

この記事では、ラダープログラムの基礎から、初心者や入門者の方に向けて具体的な回路の書き方までの入門知識を解説します。

ラダープログラムの基本|PLC制御で使われる理由

ラダープログラムは、PLC(シーケンサ)を動作させるための基本的なプログラミング言語であり、工場の生産ラインなどを自動で動かすシーケンス制御を実現するために広く利用されています。

この言語は、もともと電気制御で使われていたリレーシーケンスの図面を基に開発された経緯があります。

そのため、電気技術者にとっては非常に直感的で理解しやすく、これがPLCの制御言語として普及した大きな理由となっています。

基本の考え方を習得すれば、様々な応用が可能です。

ラダープログラムはリレーシーケンスを基にしたPLC用言語

ラダープログラムの起源は、物理的な電磁リレーを組み合わせて制御回路を構成する「リレーシーケンス」にあります。

リレーシーケンスでは、スイッチやリレーといった部品を実際に配線していましたが、PLCの登場により、この配線作業をソフトウェア上の記述で代替できるようになりました。

ラダープログラムは、このリレーシーケンスの回路図を模した表現方法を採用しており、2本の縦線(母線)の間に、接点やコイルといった記号を配置して回路を記述します。

これにより、電気技術者が従来の知識を活かしながらプログラムを理解し、作成することが可能です。

物理的な配線を変更することなく、プログラムの書き換えだけで柔軟に制御内容を変更できる点が、リレーシーケンスに対する大きな進化点です。

ラダープログラムで制御するメリット

ラダープログラムを使用する最大のメリットは、その視覚的な分かりやすさにあります。

電気回路図に似た形式でプログラムが表現されるため、電気の流れや条件の成立を直感的に把握することが簡単です。

これにより、プログラムの作成だけでなく、動作確認やトラブル発生時の原因究明も容易になります。

PLCのモニタ機能を使えば、リアルタイムで回路のどの部分がONになっているかを確認でき、迅速な対応が可能です。

また、物理的な配線を変更する必要がなく、ソフトウェアの修正だけで制御内容を柔軟に変更できるため、仕様変更にも素早く対応できます。

多くのPLCメーカーで採用されている標準的な言語であるため、一度習得すれば幅広い現場で知識を活かせます。

ラダープログラムで制御するデメリット

ラダープログラムは直感的な反面、いくつかのデメリットも存在します。

特に、複雑な数値計算や大量のデータ処理、条件分岐が多岐にわたるようなロジックの記述には不向きな側面があります。

テキストベースのプログラミング言語と比較して、これらの処理を記述しようとするとプログラムが冗長で複雑になりがちです。

また、プログラムの規模が大きくなると、全体の流れを把握することが難しくなり、可読性やメンテナンス性が低下する可能性があります。

ラダープログラムは、基本的なシーケンス制御には非常に有効ですが、高度な情報処理や複雑なアルゴリズムを実装する際には、他のプログラミング言語と組み合わせるか、別の手法を検討する必要があります。

ラダープログラムを構成する基本的な記号と役割

ラダープログラムは、いくつかの基本的な記号を組み合わせて回路を記述します。

これらの記号は、リレーシーケンスで使われていたスイッチやコイルなどの電気部品を模したものであり、それぞれの役割を理解することがプログラムを読み書きする上での基礎となります。

ここでは、特に使用頻度の高い記号の種類として、a接点、b接点、出力コイル、タイマ、カウンタを取り上げ、それぞれの機能と役割を解説します。

これらの基本記号の一覧を覚えれば、簡単なラダー図の解読が可能です。

a接点(ノーマリーオープン):信号ONで通電するスイッチ

a接点は、ラダープログラムで最も基本となる入力用の記号の一つで、「ノーマリーオープン」とも呼ばれます。

これは、通常時(入力信号がOFFの状態)は接点が開いており、電気を通さないスイッチとして機能します。

しかし、対応する入力リレーや内部リレーにON信号が入力されると、この接点が閉じて電気を通す状態に変わります。

例えば、押しボタンスイッチが押されたり、センサーが物体を検知したりした際に信号をONにする、といった用途で使われます。

a接点と対になるb接点との違いは、信号がOFFのときに通電するかしないかです。

a接点は「信号がONになったら動作させたい」という条件を表現する際に使用する、最も基本的な要素です。

b接点(ノーマリークローズ):信号OFFで通電するスイッチ

b接点は、ノーマリークローズとも呼ばれ、a接点とは逆の動作をする入力用の記号です。

通常時(入力信号がOFFの状態)は接点が閉じており、電気が流れる状態を維持します。

しかし、対応する入力リレーや内部リレーにON信号が入力されると、接点が逆に開いて電気の流れを遮断します。

この特性は、特定の条件が成立したときに動作を停止させたい場合に利用されます。

代表的な例としては、非常停止ボタンが挙げられます。

平常時はb接点が閉じて装置が稼働し、ボタンが押されると信号がONになって接点が開き、装置を緊急停止させる仕組みです。

このように、b接点は信号がONになったら動作を止めたいという条件を記述するために不可欠な記号です。

出力コイル:接続された機器をON/OFFする

出力コイルは、ラダープログラムの回路の最も右側に配置され、演算結果の出力を担う記号です。

左側からつながるa接点やb接点などの入力条件がすべて満たされ、コイルまで電気が流れると、このコイルがON(励磁)状態になります。

コイルがONになると、2つの主要な役割を果たします。

一つは、PLCの物理的な出力端子に接続されたランプやモーター、ソレノイドなどの外部機器を実際に動作させることです。

もう一つは、プログラム内部でのみ使用される「内部リレー」として機能させることです。

内部リレーは、特定の条件が成立したことを記憶させ、他の回路の条件として利用するために使われます。

このように、出力コイルは単なる機器のON/OFFだけでなく、プログラムの内部状態を管理する上でも重要な役割を担っています。

タイマ:指定した時間だけ動作を遅らせる

タイマは、時間に関連する制御を行うための機能ブロック(命令)です。

入力条件が成立してから、あらかじめ設定された時間が経過した後に、出力をONにする、といった動作を実現します。

例えば、「スイッチがONになってから3秒後にランプを点灯させる」という制御に使われるのがオンディレイタイマです。

ラダー図上では、タイマ命令と設定時間(例:10秒ならK100など、PLCメーカーにより異なる)を記述します。

入力条件が成立するとタイマがカウントを開始し、設定時間に達するとタイマの接点がONになり、後続の回路を動作させます。

この機能により、単純なON/OFFだけでなく、動作のタイミングを遅らせる時間差制御が可能になり、シーケンス制御の幅が大きく広がります。

カウンタ:信号の回数を数える

カウンタは入力信号の回数を数えるために使用される機能ブロック(命令)です。

入力端子に入るON信号のパルスをカウントし、その数が事前に設定した値に達したときに出力接点をONにします。

例えば、「製品がセンサーの前を5回通過したら、アームを動かして箱に入れる」といった制御に応用されます。

ラダー図上では、カウンタ命令と設定回数(例:10回ならK10など)を記述します。

信号が入るたびに内部の現在値が1ずつ加算され、設定値に到達するとカウンタの接点がONになります。

また、別途リセット信号を入力することで、カウント値をゼロに戻すことも可能です。

このカウンタ機能により、回数に基づいた正確なシーケンス制御が実現できます。

【初心者向け】ラダープログラムの読み方の基本ルール

ラダープログラムを正しく理解するためには、いくつかの基本的な読み方のルールを知っておく必要があります。

これらのルールは、プログラムがPLC内部でどのように処理(スキャン)されるかを定義するものであり、一見複雑に見える回路でも、ルールに従って順を追って見ていくことで、その動作を正確に読み解くことが可能です。

ここでは、最も重要となる2つの基本ルール「回路の読み進める方向」と「電気の流れの意識」について解説します。

これを押さえることが、初心者から脱却するための第一歩です。

ルール1:回路は左から右、上から下へ読み進める

ラダープログラムを読む際の最も基本的なルールは、回路を「左から右へ、そして上から下へ」と読み進めることです。

これは、PLCがプログラムを実行する順序と一致しています。

まず、一つの回路ブロック(ラング)内で、左側の縦線(母線)から条件となる接点群を通り、右側の出力コイルへと向かって処理を確認します。

一つのラングの処理が終わると、次にその下のラングへと処理が移ります。

この一連の流れをプログラムの最後まで実行し、また先頭に戻って繰り返す動作を「スキャン」と呼びます。

この原則を理解することで、プログラムのどの部分が先に実行され、その結果が後続の処理にどう影響するのかを正確に追跡できます。

特に、前の行の結果が次の行の条件になるようなプログラムでは、この実行順序の理解が不可欠です。

ルール2:電気の流れを意識してON/OFFを判断する

ラダープログラムを解読するもう一つの重要なコツは、仮想的な「電気の流れ」を意識することです。

ラダー図の左側の母線を電源のプラス側とみなし、ここから電気が流れ出すとイメージします。

各接点はスイッチの役割を果たし、a接点は信号がONのときに閉じ(通電)、b接点は信号がOFFのときに閉じています。

これらの接点がすべて閉じていて、左の母線から右の出力コイルまで一本の道としてつながれば、コイルはONになります。

もし途中の接点が一つでも開いていれば、電気の流れはそこで遮断され、コイルはONになりません。

このように、実際の配線図を見るように電気の流れを追いかけることで、複雑な条件分岐を持つ回路であっても、どの条件が満たされたときに出力がONになるのかを視覚的に、かつ論理的に判断できます。

【実践】基本的なラダープログラムの書き方と代表的な回路例

ここまで学んだ基本知識を基に、実際のシーケンス制御で頻繁に使われる代表的な回路例を解説します。

これらの基本的な回路は、より複雑なプログラムを構築するための部品(ブロック)となる重要な要素です。

自己保持回路、インターロック回路、タイマ回路といった定番の回路例の書き方と動作原理を理解することで、実践的なプログラミング能力が身につきます。

OR回路やAND回路の組み合わせ、比較命令やリセット命令の応用など、これらの基本回路が様々な制御の基礎を形成しています。

信号機の点滅回路などもこれらの応用例です。

自己保持回路の仕組みと書き方|一度ONにしたら状態を維持する

自己保持回路は、一度ONになった出力を、入力信号がOFFになった後も維持し続けるための基本的な回路です。

押しボタンスイッチのように瞬間的にしか信号が入らない場合でも、装置の運転を継続させたい場合などに使用されます。

この回路の書き方は、まず起動用の押しボタンスイッチ(a接点)を配置し、その出力としてコイルを置きます。

そして、起動スイッチと並列になるように、出力コイルと同じアドレスのa接点を追加します。

この並列に配置した接点が「自己保持接点」です。

起動スイッチが押されるとコイルがONになり、同時に自己保持接点もONになります。

これにより、起動スイッチから手を離しても自己保持接点経由で電流が流れ続け、コイルはON状態を保ちます。

この状態を解除するには、回路の前に直列で配置した停止用スイッチ(b接点)を押して、電流を遮断します。

インターロック回路の仕組みと書き方|2つの動作を同時に行わない

インターロック回路は、2つ以上の動作が同時に起こることを防ぐための安全回路です。

代表的な例として、モーターの正転と逆転制御が挙げられます。

正転中に逆転信号が入るとモーターが故障する可能性があるため、どちらか一方しか動作しないように制限する必要があります。

この回路の書き方は、一方の出力(例:正転モーター)をONにする回路の中に、もう一方の出力(例:逆転モーター)のb接点を直列に挿入します。

同様に、逆転モーターの回路にも正転モーターのb接点を入れます。

これにより、例えば正転モーターがONになると、そのb接点が回路から開くため、逆転モーターの回路は電気が流れなくなります。

たとえ逆転の起動ボタンが押されても、逆転モーターは動作しません。

このように、互いの状態を条件として利用し、同時動作を物理的に禁止するのがインターロック回路の仕組みです。

オンディレイタイマ回路の仕組みと書き方|信号が入ってから一定時間後に動作

オンディレイタイマ回路は、入力信号がONになってから、設定した時間が経過した後に特定の動作を行わせるための回路です。

例えば、「起動ボタンを押してから5秒後にコンベアを動かす」といった制御に利用されます。

この回路の書き方は、まず起動条件となる接点を設け、その出力としてタイマ命令を記述します。

タイマ命令には、使用するタイマ番号と遅延させたい時間を設定します。

次に、別の行でこのタイマのa接点を入力条件とし、その出力に実際に動かしたい機器(コンベアモーターなど)のコイルを接続します。

起動条件がONになるとタイマがカウントを開始し、設定時間に達するとタイマのa接点がONになります。

その結果、初めてコンベアモーターのコイルに電気が流れ、動作が開始される仕組みです。

入力信号が途中でOFFになると、タイマはリセットされます。

ラダープログラムの作成・実行に必要な機材とソフトウェア

ラダープログラムの作成と実行には、いくつかの機材とソフトウェアが必要です。

プログラムの設計はパソコン上で行いますが、それを実際の機器で動かすためには、制御の核となるPLC本体、プログラムを作成・転送するための専用ソフトウェア、そしてPLCとパソコンを接続する通信ケーブルが最低限揃っていなければなりません。

近年では、実機がなくても学習できる無料のシミュレーションソフトや、参考書も充実しています。

また、応用としてPythonなど他の言語からPLCを制御したり、プログラムを変換したりする技術も存在します。

制御の中心となるPLC本体

PLC(プログラマブルロジックコントローラ)本体は、ラダープログラムを実行し、機械や設備を制御する頭脳にあたる装置です。

センサーなどからの入力信号を受け取り、プログラムに記述されたロジックに従って演算処理を行い、その結果をモーターやランプなどの出力機器へ送ります。

日本では、三菱電機、キーエンス、オムロンといったメーカーが広く使われており、それぞれ独自のシリーズを展開しています。

例えば、三菱電機のMELSECシリーズやキーエンスのKVシリーズなどが有名です。

メーカーや機種によって、プログラミングソフトの操作性や命令の記述方法、性能が異なるため、どのメーカーのPLCを使用するかは、設計の初期段階で決定する重要な要素となります。

学習目的であれば、各メーカーが提供する入門用の小型PLCから始めるのが一般的です。

プログラムを作成するパソコンと専用ソフト

ラダープログラムの作成や編集は、パソコンにインストールした専用のプログラミングソフトウェア上で行います。

このソフトウェアは、ラダー図を直感的に記述できるエディタ機能に加え、作成したプログラムに文法的な誤りがないかチェックする機能、そしてPLC本体へプログラムを転送(書き込み)または読み出す機能などを備えています。

代表的なソフトとして、三菱電機の「GXWorks」やキーエンスの「KVSTUDIO」などがあり、これらは各メーカーのPLCに対応しています。

多くのソフトウェアにはシミュレーション機能が搭載されており、PLC実機が手元になくても、パソコン上でプログラムの論理的な動作を検証することが可能です。

この機能は、学習段階の初心者にとって、トライアンドエラーを繰り返しながらプログラムの挙動を理解する上で非常に役立ちます。

PLCとパソコンを繋ぐ通信ケーブル

パソコンで作成したラダープログラムをPLC本体に転送するためには、両者を物理的に接続する通信ケーブルが不可欠です。

プログラムの書き込みや読み出し、PLCの動作状態のモニタリングは、すべてこのケーブルを介して行われます。

使用するケーブルの種類は、PLCの機種やパソコンのインターフェースによって異なります。

かつてはRS-232Cといったシリアルポート用のケーブルが主流でしたが、現在ではUSB接続やEthernet(LAN)接続が一般的になっています。

注意点として、PLCメーカーやシリーズごとに専用のケーブルが指定されている場合が多く、適合しないケーブルを使用すると通信が確立できません。

また、パソコン側で適切な通信ドライバをインストールするなどの初期設定も必要です。

安定した通信環境を確保するためにも、使用するPLCに対応した純正または推奨のケーブルを選ぶことが重要です。

まとめ

ラダープログラムとは、PLC(シーケンサ)を介して機械を自動制御するために用いられる、視覚的なプログラミング言語です。

その意味するところは、電気回路図の一種であるリレーシーケンス図を基盤としている点にあり、これにより電気の流れを直感的に理解しながらプログラムの設計が可能です。

基本的な構成要素であるa接点やb接点、コイルなどの記号の役割を把握し、「左から右、上から下へ」という実行順序のルールに従うことで、プログラムの動作を読み解けます。

自己保持回路やインターロック回路といった頻出する回路パターンを習得することが、より複雑なシーケンス制御を構築する上での基礎となります。

これらの知識は、工場の自動化をはじめとする様々な分野で活用されるPLC制御技術の根幹をなすものです。

西進商事コラム編集部

西進商事コラム編集部です。専門商社かつメーカーとしての長い歴史を持ち、精密装置やレーザー加工の最前線を発信。分析標準物質の活用も含め、さまざまなコラム発信をします。

CO2レーザーとは?原理・特徴・用途をわかりやすく解説!

FMEAのやり方を7つの手順で解説!初心者向けの作成方法と具体例

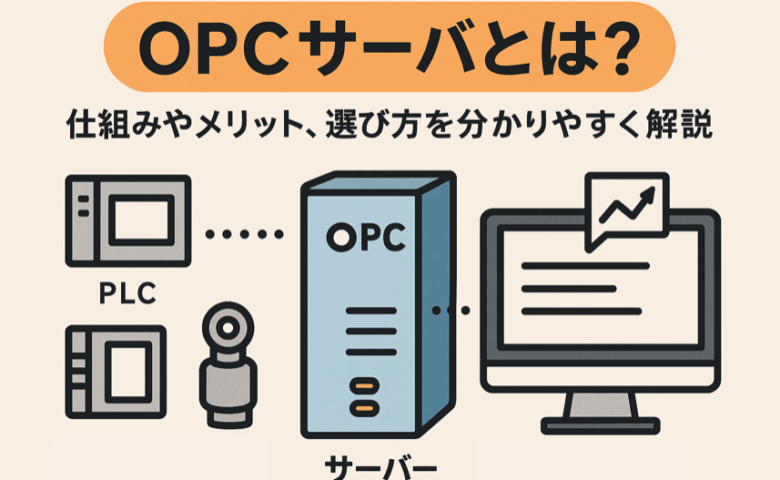

OPCサーバとは?仕組みやメリット、選び方を分かりやすく解説

PLCとは?シーケンサとは?わかりやすくどんな装置か基礎知識を徹底解説!

ラマン分光とは?原理や特徴についてシンプルに解説

ラダープログラムとは?PLCの基礎から書き方・読み方まで図解で解説

生産効率とは?生産性との違い、計算方法、向上させる方法を解説

生産保全(PM)とは?4つの基本活動で設備の生産性を高める方法