- INDEX目次

目次【非表示】

- 1.次世代エネルギーの鍵を握る「ペロブスカイト太陽電池」の基礎知識

- 1-1.特殊な結晶構造を持つ「ペロブスカイト」を利用した太陽電池

- 1-2.光を電気に変換する基本的な仕組み

- 1-3.従来のシリコン系太陽電池との比較でわかる違い

- 2.ペロブスカイト太陽電池が持つ4つの大きなメリット

- 3.低コストでの製造が可能で普及が期待される

- 4.軽くて曲げられるためビルの壁面など多様な場所に設置できる

- 4-1.曇りの日や室内のわずかな光でも効率的に発電

- 4-2.主原料を国内で調達できエネルギー安全保障に貢献

- 5.ペロブスカイト太陽電池の実用化に向けた現在の課題

- 5-1.水分や酸素に弱く耐久性の向上が求められる

- 5-2.大面積での生産時に発電効率が低下する問題

- 6.ペロブスカイト太陽電池はいつ実用化される?今後のロードマップ

- 7.【国内外】ペロブスカイト太陽電池の開発をリードする企業や国の動向

- 7-1.国内メーカーによる技術開発の最前線

- 7-2.世界で進む研究開発と市場投入の動き

- 8.まとめ

ペロブスカイト太陽電池は、2009年に日本の桐蔭横浜大学で発明された次世代の太陽光発電技術です。ペロブスカイトという特殊な結晶構造を持つ材料を光吸収層に用いる仕組みで、従来のシリコン系太陽電池と比較して、薄く、軽く、曲げられるというメリットがあります。これにより、これまで太陽電池の設置が難しかった建物の壁面や窓など、多様な場所への設置が可能になります。また、曇りの日や室内のわずかな光でも効率的に発電できるという特徴も持っています。

実用化に向けては、水分や酸素に弱く耐久性の向上が求められること、大面積での生産時に発電効率が低下する課題があります。しかし、企業や国による研究開発が活発に進められており、日本では2025年頃から小規模での実用化が始まり、2030年には積水化学工業がギガワット級の量産を目指すなど、今後の普及が期待されています。経済産業省は2040年までにペロブスカイト太陽電池の発電設備として自立化を目指し、導入拡大を支援する方針を示しています。

次世代エネルギーの鍵を握る「ペロブスカイト太陽電池」の基礎知識

ペロブスカイト太陽電池は、未来のエネルギーを支える可能性を秘めた次世代太陽電池として注目を集めています。太陽電池とは、太陽光のエネルギーを電気に変換する装置の総称です。その中でも、ペロブスカイト太陽電池は、ペロブスカイトという特殊な結晶構造を持つ材料を使い、優れた性能を発揮します。この種類の太陽電池は、研究段階のセルでは26.7%という高いエネルギー変換効率が報告されており、従来の結晶シリコン太陽電池に匹敵する変換効率を実現しています。 また、シリコンと組み合わせたタンデム型太陽電池では30%を超える変換効率も達成されており、さらなる高効率化が期待されています。 ペロブスカイト太陽電池は、軽量で柔軟性があるため、従来のシリコン系太陽電池では設置が難しかった場所への設置も可能です。

特殊な結晶構造を持つ「ペロブスカイト」を利用した太陽電池

ペロブスカイト太陽電池は、その名の通り「ペロブスカイト」という特殊な結晶構造を持つ半導体を利用した太陽電池です。この結晶構造は1837年にロシアの鉱物学者ペロブスキーによって発見されたチタン酸カルシウム(CaTiO3)と同じタイプの構造をしており、太陽電池の発電層に採用されています。ペロブスカイト材料は、一般的に有機と無機の両方の元素を組み合わせた有機無機ハイブリッド型が用いられており、鉛やヨウ素などを主成分とするハロゲン化鉛系の化合物が主流です。これらの素材を薄い膜として基板上に形成し、その上から電極とホール輸送層などを積層することで太陽電池が構成されます。ペロブスカイト層の厚さはわずか数百ナノメートルと非常に薄く、これにより軽量化と柔軟性の両立が可能になります。また、レアメタルを使用しないため、従来のシリコン系太陽電池に比べて製造コストを抑えられる点も大きな特徴です。さらに、透明度を調整できるため、窓ガラスなどへの応用も期待されています。この独自の構造と材料特性が、ペロブスカイト太陽電池を次世代のエネルギー技術として注目させる要因となっています。

光を電気に変換する基本的な仕組み

ペロブスカイト太陽電池は、光を電気に変換する能力が非常に高い次世代型の太陽電池です。その基本的な仕組みは、ペロブスカイト材料が太陽光を吸収し、そのエネルギーを利用して電子と正孔(電子の抜け穴)を生成することから始まります。これらの電子と正孔はそれぞれ異なる経路を通り、最終的に電極に集められることで電流として取り出されます。この一連のプロセスが、電力として利用される電気を生み出す仕組みです。

ペロブスカイト太陽電池の大きな特徴は、光吸収力が強く、エネルギー変換効率が高い点にあります。発電層が非常に薄く設計されているため、発生した電子と正孔が電極に到達するまでの距離が短く、エネルギーロスを抑えながら効率的な発電が可能です。

研究開発が進む中で、ペロブスカイト太陽電池の変換効率は飛躍的に向上しています。開発当初は数%程度だった変換効率が、現在では25%を超える高い効率を達成しており、これは従来のシリコン系太陽電池に匹敵する能力です。 例えば、2023年には、オックスフォードPVが既存のシリコン系太陽電池とペロブスカイト太陽電池を組み合わせたタンデム型で28.6%という高い変換効率を実現しています。 日本国内でも、パナソニックが実用サイズで18.1%の発電効率を達成し、積水化学工業はフィルム型で15%の発電効率と10年相当の耐久性を実現しています。 このような高い発電効率と、弱い光でも発電できる効率の良さが、ペロブスカイト太陽電池が次世代のエネルギー源として期待される理由です。

従来のシリコン系太陽電池との比較でわかる違い

ペロブスカイト太陽電池と従来のシリコン太陽電池には、主に製造方法、発電効率、柔軟性、設置場所の面で大きな違いがあります。シリコン太陽電池は、現在最も普及している太陽電池であり、高い変換効率と信頼性が特徴です。しかし、製造には高温プロセスが必要で、重く、硬いため設置場所が限定されるという側面があります。これに対し、ペロブスカイト太陽電池は、比較的低温での製造が可能であり、製造コストを大幅に削減できる可能性を秘めています。また、薄膜で軽量かつ柔軟性があるため、曲面やこれまで設置が困難だった場所への導入も期待されています。

発電効率に関しては、初期のペロブスカイト太陽電池はシリコン太陽電池に及ばない部分もありましたが、研究開発が進むにつれて急速に効率が向上しています。特に、ペロブスカイト太陽電池とシリコン太陽電池を組み合わせたタンデム型(タンデム構造)の研究開発が進んでおり、理論上はシリコン太陽電池単体よりも高い変換効率が期待されています。このタンデム型は、それぞれの太陽電池が得意な波長の光を吸収することで、より多くの太陽光エネルギーを電気に変換できるというメリットがあります。また、色素増感太陽電池も同様に、低照度環境での発電に優れるという特性を持ち、ペロブスカイト太陽電池が持つ長所と共通する部分があります。これらの比較から、ペロブスカイト太陽電池は、従来のシリコン太陽電池の課題を解決し、太陽光発電の新たな可能性を広げる次世代技術として注目されています。

ペロブスカイト太陽電池が持つ4つの大きなメリット

ペロブスカイト太陽電池には、主に4つの大きな利点があります。まず、製造工程が簡素であるため、低コストでの生産が可能です。これは、太陽電池の普及を加速させる重要な要素となります。次に、非常に薄くて軽量であるため、曲げることができ、ビルの壁面や窓、あるいは車の屋根など、これまで設置が難しかった多様な場所への設置が可能になります。

また、ペロブスカイト太陽電池は、曇りの日や室内のわずかな光でも効率的に発電できる特性を持っています。これにより、日照条件に左右されにくい安定した発電が期待できます。さらに、主原料を国内で調達できるため、エネルギー安全保障の観点からも大きな利点をもたらし、特定の資源に依存することなくエネルギーを安定供給できる可能性を秘めています。

低コストでの製造が可能で普及が期待される

ペロブスカイト太陽電池は、製造工程が簡素であるため、低コストでの製造が可能です。従来のシリコン系太陽電池の製造には高温での処理や真空状態が必要ですが、ペロブスカイト太陽電池は、液体状の材料を基板に塗布し乾燥させることで作成できるため、大幅な製造費用の削減が期待されています。この製造方法には、スピンコート法や印刷技術、塗布技術などが用いられ、特にロールtoロール方式のような連続生産が可能な技術が実用化されれば、さらにコストを抑えることが可能になります。低価格で提供できることで、一般的な太陽電池の導入が難しかった分野への普及が期待されており、発電コストの低減は、再生可能エネルギーの導入を加速させる重要な要素となります。ペロブスカイト太陽電池の低コスト製造は、普及を後押しし、世界中のエネルギー問題解決への貢献が期待されています。

軽くて曲げられるためビルの壁面など多様な場所に設置できる

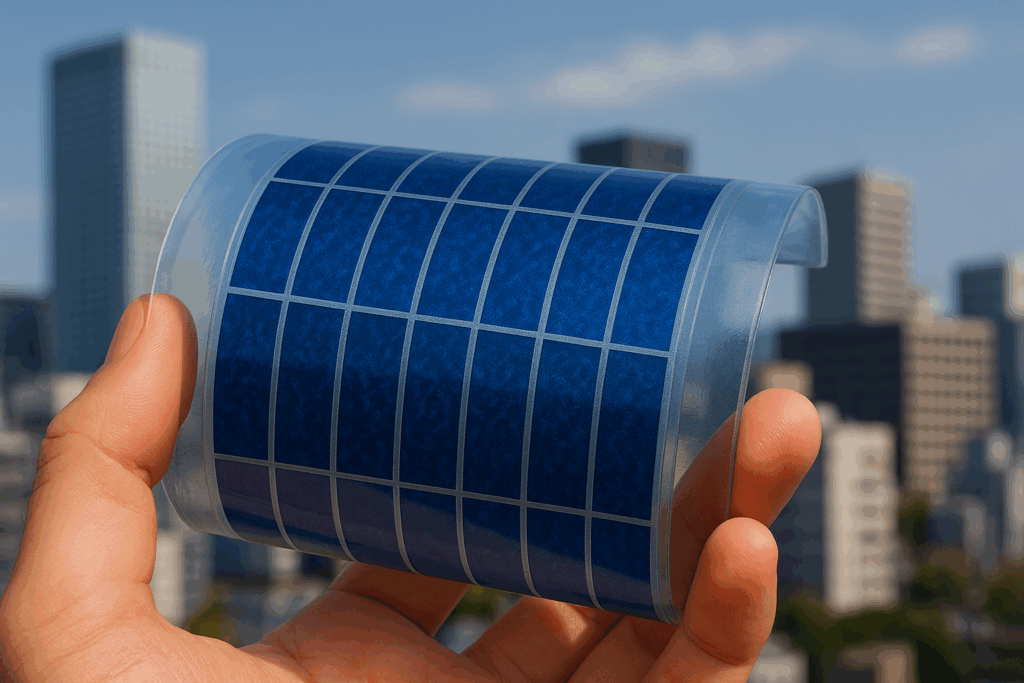

ペロブスカイト太陽電池は、従来のシリコン系太陽電池に比べて、フィルムのように薄くて軽量である点が大きなメリットです。この特性により、従来の太陽光パネルでは設置が困難だった場所への応用が期待されています。例えば、都市部のビルや家、建物の壁面、屋根、窓など、多様な設置場所への活用が可能です。特にフィルム型であれば、重い太陽光パネルを支える必要がなく、設置場所の制約が大幅に緩和されます。そのため、耐荷重の問題で設置できなかった場所にも太陽光発電を導入できる可能性があります。また、曲げられるフレキシブルな性質を持つため、車体やテントなど、様々な形状の建材や建築物にも設置でき、用途が大きく広がります。このような特性を活かせば、太陽光発電の普及を加速させ、再生可能エネルギーの導入拡大に大きく貢献すると期待されています。

曇りの日や室内のわずかな光でも効率的に発電

ペロブスカイト太陽電池は、従来のシリコン系太陽電池と比較して、弱い光の環境下でも高い発電効率を維持できるという大きなメリットがあります。従来のシリコン太陽電池は、晴天時の高照度(約10万ルクス)を前提に設計されているため、曇りの日や雨天時、朝夕の日照が弱い時間帯、さらには室内のLED照明など、低照度の環境では発電効率が低下しやすい課題がありました。

これに対し、ペロブスカイト太陽電池は光の吸収力が非常に強く、発生した電子と正孔が電極まで短距離で到達するため、ロスが少なく効率的な発電が可能です。実際に、中国の研究機関が行った日陰での発電量比較実験では、ペロブスカイト太陽電池が従来型より2倍以上発電できたという報告もあります。また、台湾の研究チームが開発した室内光に特化したペロブスカイト太陽電池は、通常のオフィス照明レベル(2000ルクス)で38.7%という高い電力変換効率を達成しています。

このように、ペロブスカイト太陽電池は、曇りの日や室内といったこれまで太陽光発電が難しかった場所でも安定した電力供給を可能にし、IoTデバイスやウェアラブル機器の電源など、新たな活用シーンを拓くことが期待されています。

主原料を国内で調達できエネルギー安全保障に貢献

ペロブスカイト太陽電池は、エネルギー安全保障の観点から日本にとって非常に重要な技術です。その主な理由は、主要原料の一つであるヨウ素を国内で調達できる点にあります。日本はヨウ素の世界生産量の約30%を占める世界第2位の生産国であり、推定埋蔵量でもチリに次ぐ世界第2位を誇ります。このため、サプライチェーンを海外に過度に依存することなく、安定した原材料の確保が可能となります。

経済産業省や資源エネルギー庁も、ペロブスカイト太陽電池の国内サプライチェーン構築と社会実装に力を入れています。特に、従来のシリコン系太陽電池は、原材料の高純度ポリシリコンのサプライチェーンが中国に集中しているという課題を抱えており、国際情勢によって調達リスクが生じる可能性があります。

日本発の技術であるペロブスカイト太陽電池の普及は、このような課題を解決し、エネルギーの安定供給に貢献するだけでなく、国内産業の競争力強化にも繋がります。政府は、2030年までにペロブスカイト太陽電池のギガワット級の量産体制を構築し、2040年には原発20基分に相当する20ギガワットまで普及させる目標を掲げており、その安全性と安定的な供給体制の確立が期待されています。

ペロブスカイト太陽電池の実用化に向けた現在の課題

ペロブスカイト太陽電池の実用化には、いくつかの課題が存在します。その一つが、製品の劣化対策です。ペロブスカイト層は水分や酸素に弱く、耐久性が低いというデメリットがあります。この問題は、長期間安定して発電するために改善が求められています。また、ペロブスカイト太陽電池の一部には有害物質である鉛やカドミウムが使用されているため、これら有害な物質を含まない材料の開発や、製品の廃棄、リサイクル方法の確立も重要な課題となっています。環境負荷を低減し、持続可能な社会に貢献するためにも、これらの問題を解決していく必要があります。

水分や酸素に弱く耐久性の向上が求められる

ペロブスカイト太陽電池の実用化には、耐久性の向上が不可欠な課題です。従来のシリコン系太陽電池が20年程度の寿命であるのに対し、ペロブスカイト太陽電池の寿命は現状では短い傾向にありました。この主な原因は、ペロブスカイト材料が水(水分)や酸素、そして高い温度に弱いという特性にあります。特に、水や酸素にさらされるとペロブスカイト層が分解し、発電効率が低下してしまいます。また、紫外線や赤外線も劣化を促進する要因の一つです。

こうした課題を克服するため、多くの研究機関や企業が積極的に耐久性向上のための技術開発を進めています。例えば、積水化学工業や東芝は特殊な保護膜技術を開発し、湿気や酸素からペロブスカイト層を保護することで耐久性を大幅に向上させることを目指しています。パナソニックホールディングスも封止技術の改良に取り組んでおり、屋外での長期使用を可能にする耐久性の高いペロブスカイト太陽電池の商業化を目指しています。

また、国立研究開発法人 産業技術総合研究所(産総研)は、ペロブスカイト太陽電池の自動作製システムを開発し、製造プロセスの最適化と性能のばらつき抑制に貢献しています。 さらに、名古屋大学の研究グループはフッ素系化合物の添加により耐久性を改善できることを発見しました。 兵庫県立大学などの研究グループは、炭素電極を備えたペロブスカイト太陽電池において、光照射によって性能が回復する新メカニズムを提唱し、屋外環境で20年相当の寿命を実証することに成功しています。 NIMS(物質・材料研究機構)では、60℃の高温雰囲気下で1000時間以上の連続発電に耐えるペロブスカイト太陽電池を開発し、実用化レベルに大きく前進させました。 これらの取り組みにより、ペロブスカイト太陽電池の寿命は着実に延び、従来の太陽電池に匹敵する耐久性の実現が期待されています。

大面積での生産時に発電効率が低下する問題

ペロブスカイト太陽電池は、研究室レベルの小面積セルでは高い発電効率を達成していますが、これを大面積化して量産化する際に、効率が低下するという課題を抱えています。具体的には、小面積セルでは25.2%という高いエネルギー変換効率が報告されていますが、大面積化すると均一な膜を形成することが難しくなり、変換効率が大きく低下する傾向があるのです。この発電効率の低下は、量産化と普及に向けた大きな障壁となっています。

この問題の解決に向けて、さまざまな取り組みが進められています。例えば、パナソニック株式会社はインクジェット塗布法に着目し、大面積でも精細で均一な層材料の塗布を可能にする技術を開発しました。この技術を用いて作製された大面積モジュール(開口面積802cm²)では、世界最高の変換効率16.09%を達成しています。東芝もまた、大面積(約703 cm²)で15.1%の変換効率を持つフィルム型ペロブスカイト太陽電池モジュールを開発し、量産性の高さも評価されています。

これらの技術は、これまでの製造方法では困難だった大面積での均一な膜形成を可能にし、変換効率の低下を抑制するものです。今後も、大面積化における発電効率の維持と向上が、ペロブスカイト太陽電池の実用化と普及を加速させる重要な鍵となるでしょう。

ペロブスカイト太陽電池はいつ実用化される?今後のロードマップ

ペロブスカイト太陽電池の実用化は、技術開発の進展と国の支援によって具体的なロードマップが描かれています。日本では、経済産業省が中心となり「次世代型太陽電池戦略」を通じてペロブスカイト太陽電池の実用化に向けた取り組みを推進しています。この戦略では、2025年までに発電コスト20円/kWhを可能とする技術の確立、そして2040年には約20GWの導入と、自立化が可能な発電コスト10円/kWh~14円/kWh以下の実現を目指すとしています。

具体的なロードマップでは、2025年までに製造コストを既存のシリコン系太陽電池と同等レベルにする、発電効率を安定して高めるという目標が掲げられています。

さらに、2030年には発電コストを低減させ、変換効率をさらに向上させる計画です。そして、2040年には年間20GW(ギガワット)の製造体制を確立し、主要な電源として確立することを目指しています。

2022年には、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)がペロブスカイト太陽電池の技術開発ロードマップを公開しました。これは、実用化に向けた具体的なスケジュールと目標を示すものです。2023年には、大手企業もこの技術に参入し、研究開発を加速させています。2024年以降も、国内外でのさらなる技術革新と量産化への取り組みが進められており、実用化への期待が高まっています。このロードマップに沿って、ペロブスカイト太陽電池は今後数年で私たちの生活に身近なものとなるでしょう。

【国内外】ペロブスカイト太陽電池の開発をリードする企業や国の動向

ペロブスカイト太陽電池の開発は世界中で加速しており、各国が技術革新に力を入れています。特に、日本はペロブスカイト太陽電池の開発を牽引しており、技術面で優位性を持つとされています。積水化学工業やパナソニックといった日本の企業は、耐久性や変換効率の向上、量産技術の確立に向けた研究開発を進めており、政府も「グリーンイノベーション基金」を通じて支援しています。

一方、中国は国家戦略としてペロブスカイト太陽電池の量産化を急速に推進しており、大規模な投資を行い、最新の研究成果を発表しています。複数の研究機関が33%前後の変換効率を報告し、世界記録を達成した事例もあります。中国企業は2024年末には世界最大規模のプロジェクトを開始するなど、大量生産で先行しています。

アメリカでもペロブスカイト太陽電池の研究開発が進められており、エネルギー省が商業化促進のために多額の助成金を拠出しています。 研究機関と企業が連携し、高効率で安定した製品の開発を進めており、今後の市場シェア獲得を目指しています。 欧州では、Oxford PVがタンデム型太陽電池の商用化と量産化に注力しています。

各国ともに、ペロブスカイト太陽電池を次世代エネルギーの中核技術と位置づけ、技術革新に力を入れている状況です。

国内メーカーによる技術開発の最前線

国内では、ペロブスカイト太陽電池の実用化に向けて、多くの企業が技術開発を加速させています。積水化学工業は、塗布型でフィルム状のペロブスカイト太陽電池を開発し、2025年の実用化を目指しており、耐用年数10年を達成する製品化を目標に掲げています。具体的には、2023年4月に積水化学は、日本郵便と共同で本社のビルでペロブスカイト太陽電池の実証実験を開始しました。同年9月には、NTTデータと共同で、東京都内のデータセンターでペロブスカイト太陽電池を活用した実証実験を開始しています。東芝は、2018年からフィルム型ペロブスカイト太陽電池の開発に取り組んでおり、特にビルの窓や壁面への設置を想定した透明な太陽電池の開発を進めています。2023年には、横浜市の東芝の研究開発センターの建物において、ペロブスカイト太陽電池を設置する実証実験を開始しました。カネカは、フィルム型ペロブスカイト太陽電池を開発し、すでに屋根材一体型や軽量パネル型などの製品化を進めており、2023年2月には神戸空港島で実施された実証実験にも参加しています。アイシンは、トヨタグループの一員として、愛知県の工場施設やEVへの搭載を目指し、ペロブスカイト太陽電池の効率向上と耐久性強化に取り組んでいます。また、トヨタ自動車も多方面で再生可能エネルギーの導入を模索しており、ペロブスカイト太陽電池はその有力な選択肢の一つです。さらに、京都大学発のスタートアップ企業であるエネコートテクノロジーズは、耐久性が高く、効率的なペロブスカイト太陽電池の開発に成功しており、今後の株価上昇にも注目が集まっています。これらの取り組みにより、日本がペロブスカイト太陽電池の分野で世界をリードすることが期待されます。

世界で進む研究開発と市場投入の動き

世界では、ペロブスカイト太陽電池の実用化に向けた研究開発が加速しており、各国の研究機関や企業が市場投入を目指してしのぎを削っています。特に中国では、複数の企業が2023年頃から年間100MW規模の生産ラインの稼働を開始し、一部の企業は2024年内にGW(ギガワット)規模の生産ラインの整備を進めるなど、量産化に向けた動きが活発です。 これらの生産ラインでは、変換効率20.1%を達成したモジュールの量産も報じられています。

また、ポーランドのSaule Technologies社は、世界で初めてペロブスカイト太陽電池の商業生産を開始し、曲がる太陽電池をロール・ツー・ロール方式で製造しています。 これにより、ビルの壁面や車載用、IoTデバイス向けなど、多様な用途での活用が期待されています。 日本でも、桐蔭横浜大学の宮坂力特別栄誉教授が開発者として先駆的な研究を進め、その功績は国内外で高く評価されています。 産総研 やNEDO といった研究機関、京都大学 や東京大学、早稲田大学といった教育機関も、この分野における研究開発に注力しています。これらの研究者や開発者たちは、国際的な展示会やセミナーでの発表、テレビなどでの情報発信を通じて、技術の進展と社会への貢献を目指しています。今後は、更なる耐久性の向上 や大面積化、低コスト化 が課題として挙げられていますが、世界中の英知が結集し、市場投入に向けた動きはさらに加速していくと予想されます。

まとめ

ペロブスカイト太陽電池は、次世代の再生可能エネルギーとして大きな可能性を秘めています。低コストでの製造、軽量性、柔軟性、そして曇天時や屋内での発電効率の高さといったメリットがあり、今後、多様な場所への設置が期待されています。実用化に向けては耐久性の向上や大面積での発電効率の維持が課題ですが、国内外の企業や研究機関が解決に向けて開発を進めており、今後の進展が注目されます。

西進商事コラム編集部

西進商事コラム編集部です。専門商社かつメーカーとしての長い歴史を持ち、精密装置やレーザー加工の最前線を発信。分析標準物質の活用も含め、さまざまなコラム発信をします。

2nmプロセスとは?次世代半導体の仕組みや製造が難しい理由を解説

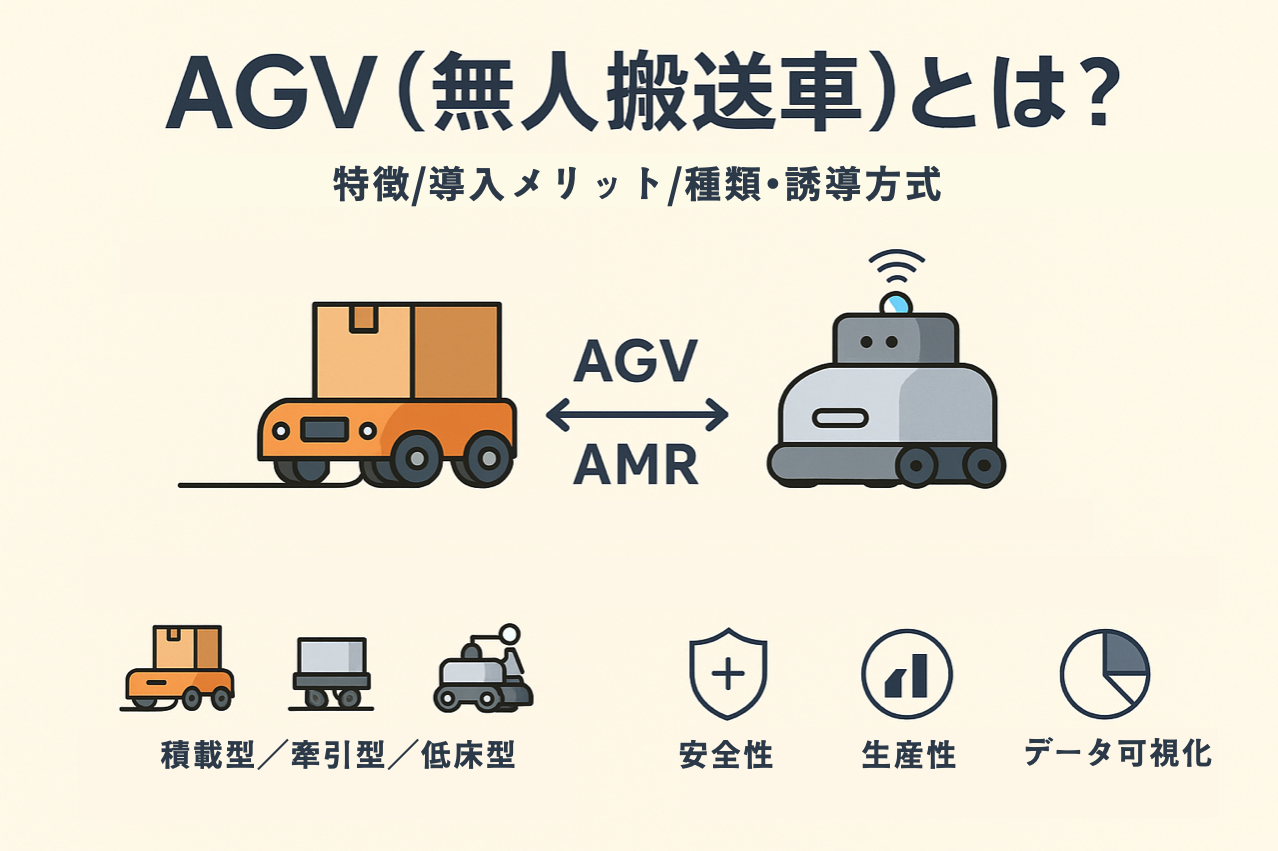

AGV(無人搬送車)とは?特徴や導入メリットについて分かりやすく解説

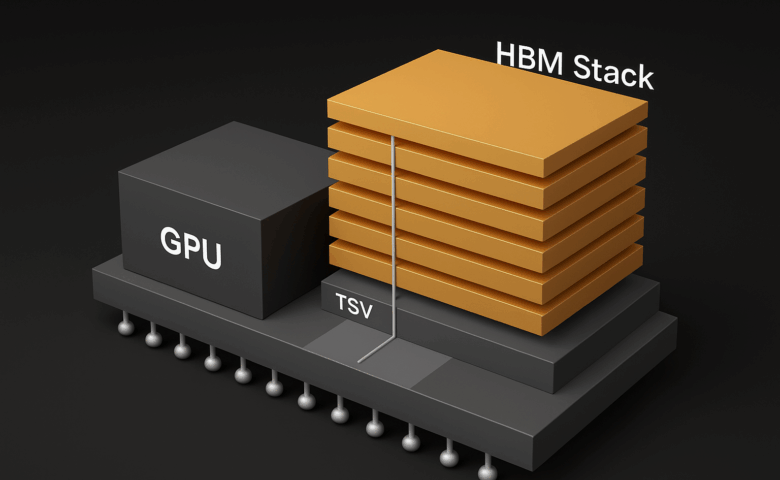

HBMとは?次世代の半導体メモリの特徴や用途をわかりやすく解説

FMEAのやり方を7つの手順で解説!初心者向けの作成方法と具体例