- INDEX目次

目次【非表示】

- 1.エッジAIとは?デバイス上でAI処理を行う技術

- 2.エッジAIとクラウドAIの仕組みを比較

- 2-1.AIがデータを処理する場所の違い

- 2-2.応答速度の違いによるリアルタイム性能の差

- 3.エッジAI導入によって得られる3つのメリット

- 3-1.メリット1:通信遅延を解消しリアルタイムでの応答を実現

- 3-2.メリット2:オフライン環境でも稼働できセキュリティも向上

- 3-3.メリット3:クラウドへのデータ転送量を減らし通信コストを削減

- 4.導入前に知っておきたいエッジAIの2つのデメリット

- 4-1.デメリット1:複雑で大規模なデータ処理には向いていない

- 4-2.デメリット2:各デバイスのアップデートや管理に手間がかかる

- 5.エッジAIはどんな分野で活躍?具体的な活用事例を紹介

- 5-1.【製造業】工場での製品の異常検知や予知保全

- 5-2.【自動車】自動運転システムにおける瞬時の状況判断

- 5-3.【小売業】無人店舗での顧客の行動分析と在庫管理

- 5-4.【スマートホーム】家電の音声認識や最適な自動制御

- 6.エッジAIの技術がもたらす今後の展望

- 7.まとめ

エッジAIとは?デバイス上でAI処理を行う技術

エッジAIは、スマートフォンやセンサー、自動車といったネットワークの末端に位置する「エッジデバイス」上でAI処理を行う技術を指します。これは、データが生成される現場の近くにあるコンピュータで機械学習の推論処理を実行する仕組みです。エッジAIの最大の特徴は、AI処理がローカル環境、つまりデバイス自体やその近くで行われるため、ネットワークを介してクラウドへデータを送る必要がない点です。これにより、オフライン環境でもAIを利用できることが大きな強みとなっています。エッジAIは、リアルタイムな判断が求められる分野において特に必要性が高まっています。なぜなら、クラウドAIのようにデータを一度クラウドに送信して処理し、その結果をデバイスに戻すというプロセスを省くことで、通信遅延を解消し、瞬時の応答が可能になるからです。具体的にエッジAIでできることとしては、自動運転車における周囲の状況判断や障害物回避、製造業での製品の異常検知や予知保全などが挙げられます。これらの場面では、数ミリ秒の遅れが重大な結果につながる可能性があるため、エッジAIによる高速な推論処理が不可欠です。また、機密情報を扱う場合でも、データをローカルで処理することでセキュリティリスクを低減できるため、その必要性がますます高まっています。

エッジAIとクラウドAIの仕組みを比較

エッジAIとは、スマートフォンやセンサー、自動車などの「エッジデバイス」でAI処理を行う技術です。

データをクラウドに送らず、デバイス上で機械学習の推論を実行するため、オフライン利用や通信遅延の解消が可能です。

自動運転の状況判断や製造業での異常検知など、リアルタイムな判断が求められる分野で重要性が高まっています。

また、データをローカルで処理することでセキュリティリスクを低減できる点も大きな強みです。

AIがデータを処理する場所の違い

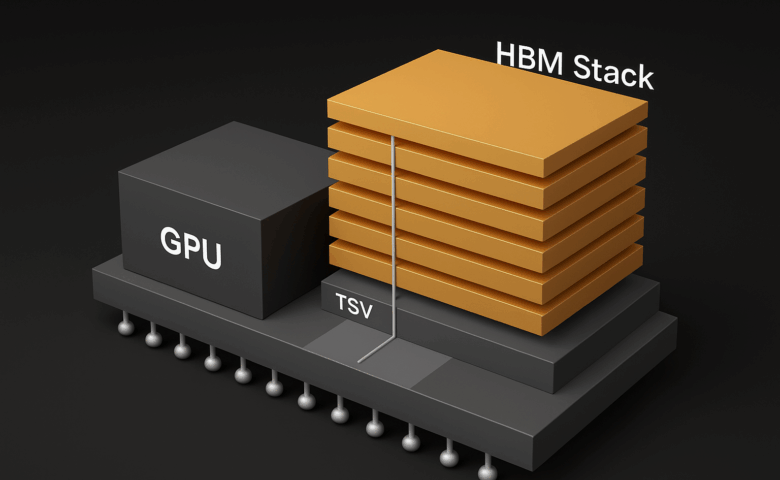

AIがデータを処理する場所は、大きく分けてエッジAIとクラウドAIの2種類があります。エッジAIは、IoT機器やセンサーなどの端末(エッジデバイス)自体でAI処理を行う技術です。これにより、データが生成された場所の近くで処理や判断を完結させることができます。例えば、自動運転車では、車載のセンサーが捉えた映像情報などを、遠隔のサーバーと通信せずに車内の端末で直接処理することで、リアルタイムでの状況判断と迅速な対応を実現しています。

一方、クラウドAIは、端末で収集されたデータをネットワーク経由でクラウド上のサーバーに送信し、そこでAI処理を行います。 インターネット検索やChatGPTのような対話型AIはクラウドAIの代表例です。 クラウドAIでは、高性能なCPUやGPUを搭載したデータセンターで膨大なデータを処理するため、複雑で大規模なデータ分析に適しています。しかし、データ通信の遅延が発生する可能性があるため、リアルタイム性が求められる用途には不向きな場合があります。 どちらのAIも、その特徴に応じて最適な活用方法が異なりますので、AI導入の目的に合わせて選ぶことが重要です。

応答速度の違いによるリアルタイム性能の差

エッジAIとクラウドAIでは、データ処理の場所が異なるため、応答速度に大きな違いが生じます。エッジAIは、AI処理をデータ発生源に近いデバイス上で行うため、データの送受信にかかるネットワークの遅延を大幅に削減し、高速なリアルタイム処理を実現します。例えば、自動運転車が障害物を検知した際に、エッジAIが搭載されていれば瞬時にブレーキをかけるといった即時対応が可能です。製造ラインでの不良品検知や予知保全など、ミリ秒単位の応答が求められる現場では、エッジAIのリアルタイム性能が特に重要となります。

一方、クラウドAIは、収集したデータを一度クラウド上のサーバーに送信し、そこでAI処理を行った後、その結果を再度デバイスに返す仕組みです。このため、データの送信と受信に時間がかかり、ネットワークの通信状況によっては遅延が発生しやすくなります。特に、高精細な映像データなど、大容量のデータを扱う場合は、クラウドとのデータ転送に時間がかかり、リアルタイムでの処理が困難になることがあります。このように、エッジAIは低遅延で即応性が求められる用途に強く、クラウドAIは大規模なデータ分析や複雑なAIモデルの学習に適していると言えます。

エッジAI導入によって得られる3つのメリット

エッジAIの導入は、企業に多くの利点をもたらします。

データ処理をデバイス側で行うことで、リアルタイムな高速応答が可能になり、自動運転や工場での異常検知などでサービス品質が向上します。

また、通信遅延の解消とセキュリティ強化にも効果があり、クラウド送信を省くことで時間・コスト削減と情報漏洩リスクの低減を実現します。

さらに、オフライン環境でもAI処理が可能なため、通信が不安定な場所でも安定稼働できる点が大きなメリットです。

メリット1:通信遅延を解消しリアルタイムでの応答を実現

エッジAIの最大の利点の一つは、通信遅延を解消し、リアルタイムでの応答を実現できる点です。従来のクラウドAIでは、デバイスで収集されたデータは一度クラウドサーバーに送られ、そこでAI処理が行われた後に結果がデバイスに戻されます。このデータ通信の往復には時間がかかり、特にネットワーク環境や回線状況によっては処理に遅延が生じやすいという課題がありました。

しかし、エッジAIはデータを発生源であるデバイスの近く、つまり「エッジ」で直接処理するため、クラウドサーバーとの通信を最小限に抑えられます。これにより、データの送受信にかかる時間を大幅に削減し、ほぼ瞬時にAIが推論や判断を行うことが可能になります。

リアルタイムでの高速処理は、自動運転システムや監視システム、産業用ロボットの制御、スマートファクトリーにおける異常検知など、ミリ秒単位の応答速度が求められる分野で特に重要です。例えば、自動運転では瞬時の状況判断が事故防止に直結し、製造業ではリアルタイムの異常検知が生産効率の向上と不良品の削減に貢献します。

エッジAIは、データ処理をローカルで完結させることで、迅速かつ効率的なシステム運用を可能にし、さまざまな分野での競争力向上に寄与すると期待されています。

メリット2:オフライン環境でも稼働できセキュリティも向上

エッジAIは、インターネットに常時接続していないオフライン環境でもAI処理を実行できる点が大きなメリットです。クラウドAIとは異なり、デバイス単独でデータの取得から処理、分析、判断までを完結させるため、ネットワーク接続が不安定な場所や、そもそもインターネットに接続できない環境でも安定した運用が可能になります。例えば、山間部でのインフラ点検や、通信が制限される医療現場、製造現場など、リアルタイム性と安定性が求められる場面で特に有効です。

また、エッジAIはセキュリティの強化にも貢献します。クラウドAIでは、データを処理するために一度クラウドサーバーへ送信する必要があり、その過程で情報漏洩や不正アクセスといったリスクが生じる可能性があります。これに対し、エッジAIはデータをデバイス内部で処理するため、外部に機密データを送信する必要がありません。これにより、情報漏洩のリスクを最小限に抑え、プライバシー保護の観点からも高い安全性を確保できます。医療機関での患者データや、製造現場での機密性の高い生産データなど、厳格なセキュリティが求められる分野での活用が進んでいます。

メリット3:クラウドへのデータ転送量を減らし通信コストを削減

エッジAIは、データの取得と処理をデバイス自体で行うため、クラウドへのデータ転送量を大幅に削減できます。これにより、ネットワークの負荷が軽減され、通信コストの削減につながります。例えば、ライブカメラの映像をAIで解析する際、クラウドAIではすべての映像をクラウドに送信してから処理するため、通信量が多くなりがちです。しかし、エッジAIではデバイス側で必要なデータのみを抽出し、クラウドに送信するため、データ転送量が格段に少なくなります。

さらに、データ転送量の削減は、従量課金制の通信プランにおいて直接的なコスト削減に貢献します。クラウドサービスの利用料金も低減できるため、運用コスト全体を抑えることが可能です。

また、エッジAIは消費電力の面でもメリットがあります。データをクラウドに送信する必要がなくなるため、通信に伴う消費電力を抑えられます。特に、バッテリー駆動のIoT機器にとっては、消費電力が少ないことで稼働時間の延長が期待できます。AI処理は計算量が多く電力を消費しますが、エッジデバイス向けに最適化された小規模なAIモデルや、低消費電力のMCU(マイクロコントローラユニット)にAIアクセラレータを搭載することで、高性能と低消費電力の両立が進められています。

導入前に知っておきたいエッジAIの2つのデメリット

エッジAIの導入には多くのメリットがありますが、いくつかの課題も存在します。まず、エッジデバイスはクラウドに比べて演算能力やメモリ容量に限界があるため、大規模なデータ処理や複雑なAIモデルの実行には不向きです。そのため、高度なデータ分析や学習はクラウドAIで行い、エッジAIは推論に特化するなどの使い分けが必要です。

次に、多数のエッジデバイスを展開する場合、各デバイスのアップデートや管理に手間がかかる点が挙げられます。セキュリティ対策やソフトウェアの更新などを個々のデバイスで実施する必要があり、システム全体の安定稼働には高度な管理体制が求められます。これらの課題を考慮した上で、エッジAIの開発や導入を進めることが重要です。

デメリット1:複雑で大規模なデータ処理には向いていない

エッジAIは、デバイス単体でAI処理を完結させる特性上、複雑で大規模なデータ処理には不向きというデメリットがあります。AIモデルの処理能力は、そのモデルのサイズや複雑さに大きく依存するため、膨大なデータを用いた高度な分析や学習には、依然としてクラウドAIが優位性を持ちます。たとえば、大規模な画像認識モデルや自然言語処理モデルは、高いスペックを持つサーバーでの処理が前提となります。エッジデバイスのCPUやメモリ、ストレージといったハードウェアのスペックには限界があるため、大規模なAIモデルをそのまま搭載することは困難です。この課題に対応するため、AIモデルを軽量化する「量子化」などの技術開発が進められていますが、量子化によって精度が低下する可能性も考慮する必要があります。そのため、エッジAIを導入する際は、デバイスの性能とAIモデルの要求スペックを十分に検討し、処理するデータの種類や規模に応じて適切なAIソリューションを選択することが重要です。

デメリット2:各デバイスのアップデートや管理に手間がかかる

エッジAIを導入する際、各エッジデバイスの管理やアップデートが煩雑になる点はデメリットとして挙げられます。デバイスそれぞれに組み込まれたOSやシステムを個別に更新する必要があり、特に大規模なシステムではこの作業が大きな負担となります。例えば、多数のセンサーやカメラが設置された工場や、多数の店舗に展開される小売業のシステムでは、何百、何千というデバイスのソフトウェア更新やセキュリティパッチの適用を手作業で行うことは現実的ではありません。また、デバイスごとに異なるCPUやメモリの性能に合わせた調整も必要になるため、管理コストが増大します。これにより、初期投資だけでなく運用コストも高くなる傾向があります。各デバイスのOSやアプリケーションのバージョン管理を徹底し、セキュリティの脆弱性にも迅速に対応するための体制構築が不可欠となります。

エッジAIはどんな分野で活躍?具体的な活用事例を紹介

エッジAIは、多岐にわたる分野で活用事例が見られます。製造業では、工場での製品の異常検知や予知保全に用いられ、不良品の早期発見や設備の故障予測に役立っています。また、自動車分野では、自動運転システムにおいて、リアルタイムでの状況判断を行うための重要なユースケースとして注目されています。小売業では、無人店舗における顧客の行動分析や在庫管理の効率化に貢献しており、パーソナライズされたサービス提供や品切れ防止の例として挙げられます。スマートホームにおいては、家電の音声認識や最適な自動制御にエッジAIが活用され、より快適な生活環境を実現しています。これらの事例は、エッジAIの多様な使い方を示しており、今後さらなる分野での活躍が期待されます。

【製造業】工場での製品の異常検知や予知保全

製造業の工場では、エッジAIを活用することで製品の品質管理や設備の予知保全、ロボットの高度な制御が可能になります。特に、生産ラインにおける製品の外観検査では、エッジAIがカメラ映像をリアルタイムで解析し、微細な欠陥や異常を即座に検知することが可能です。これにより、品質維持と生産効率の向上が期待できます。

また、工場内の設備にIoTセンサーを設置し、エッジAIで振動や温度、電流などのデータをリアルタイムに分析することで、機械の異常を事前に察知し、故障の予兆を検知できます。これは、突発的な設備停止を防ぎ、計画的なメンテナンスを可能にするため、ダウンタイムの削減や高額な修理費用の防止に繋がります。

さらに、製造業においてロボットやロボティクス技術の活用が進む中で、エッジAIは産業用ロボットの高度な自律制御を実現します。これにより、ロボットは予測不能な状況にも柔軟に対応し、生産効率と品質を向上させることが可能です。例えば、自律走行ロボットが物流倉庫で商品のピッキングや仕分けを行うシステムなどが挙げられます。エッジAIは、現場でデータ処理を行うため、通信遅延を解消し、リアルタイムでの応答が求められるこれらの用途に特に適しています。

【自動車】自動運転システムにおける瞬時の状況判断

自動運転システムでは、カメラやLiDARなどの各種センサーで周囲の状況をリアルタイムに認識し、AIがそのデータを瞬時に処理して走行判断を行います。この一連のプロセスにおいて、エッジAIは重要な役割を担っています。従来のクラウドAIでは、センサーが収集した膨大なデータをクラウドに送信して処理するため、通信遅延が発生する可能性がありました。しかし、車の運転にはミリ秒単位での正確な状況判断が不可欠です。少しの遅れが事故につながるリスクがあるため、エッジAIのリアルタイム処理能力が非常に有効となります。

車に搭載されたエッジAIは、データ伝送によるタイムラグの影響を受けずに、周囲の状況や障害物の有無、適切な進路などを瞬時に判断できます。 例えば、テスラの自動運転システムでは、エッジAIを活用して道路の車線、他の車両、歩行者を認識し、安全な走行をサポートしているのです。 また、NXP社が提供する車載エッジAI向けのソフトウェアフレームワーク「eIQ Auto」のように、車載に特化したAIモデルの最適化や低遅延推論を実現する技術も開発されています。 エッジAIの導入により、自動運転の安全性と信頼性が向上し、今後の普及がさらに加速すると期待されています。

【小売業】無人店舗での顧客の行動分析と在庫管理

小売業における無人店舗では、エッジAIが顧客の行動分析と在庫管理に大きく貢献しています。店舗内に設置されたカメラや監視カメラは、来店した顧客の動きをリアルタイムで捉え、商品の手に取り方、棚に戻す行動、店内の滞在時間、移動経路といった詳細なデータを収集します。これらのデータはエッジAIによって即座に解析され、顧客の年齢層や性別、購買傾向、さらにはどの商品が人気であるか、どの時間帯に売れるかといった情報を導き出すことが可能です。

これにより、店舗側は顧客のニーズや嗜好に基づいた効果的なマーケティング施策を立案できます。例えば、売れる商品の客層や価格帯、併売されやすい商品の把握は、陳列方法やレイアウトの改善、パーソナライズされた商品提案に繋がります。また、エッジAIはリアルタイムで棚の状況を監視し、商品の欠品を検知するとバックヤードに通知する機能も備えています。これにより、適切なタイミングでの補充作業が可能となり、販売機会の損失を防ぎながら効率的な在庫管理を実現できるのです。さらに、賞味期限が近い商品の自動識別や、商品の品質維持のための自動温度管理システムと連携することで、食品ロスの削減にも貢献しています。

【スマートホーム】家電の音声認識や最適な自動制御

スマートホームにおけるエッジAIの活用は、私たちの生活をより快適で安全なものへと変革しています。例えば、スマートスピーカーはエッジAIの音声認識機能により、ユーザーの声を素早く正確に認識し、照明やエアコンなどの家電を制御できます。これにより、「アレクサ、リビングの照明をつけて」といった自然な会話で家電を操作することが可能になります。

また、エッジAIはホームセキュリティの分野でも重要な役割を果たします。侵入者の検知、ドアや窓の状態の監視、火災やガス漏れの警告など、家庭の安全をリアルタイムで監視し、異常を検知した際には即座にスマートフォンに通知することも可能です。 このように、エッジAIが集めたデータをリアルタイムで処理し、自動的に判断やアクションを行うことで、スマートホームの効率性、利便性、安全性が向上します。さらに、エッジAIは、ユーザーの生活パターンを学習し、自動で最適な室温に調整するエアコンや、部屋のレイアウトを察知して動く掃除機など、個人の好みに合わせたパーソナライズされたサービスを提供できるようになります。 エッジAIの活用により、家電はより賢く、そして安心して利用できる存在へと進化していると言えるでしょう。

エッジAIの技術がもたらす今後の展望

エッジAIは、今後、さらに幅広い分野での普及が見込まれています。総務省の令和7年版情報通信白書によると、日本のエッジコンピューティングの市場規模(支出額)は、2025年に前年比12.9%増の1.9兆円になると推計されており、2028年には2.6兆円まで拡大すると予測されています。また、エッジAIを活用したソリューション市場は、2024年度は151億円と高い成長となっており、2029年度まで年率18.1%成長を続け、347億円規模に達すると予測されています。日本でも研究開発が活発に進められています。将来的に、エッジAIの基盤は、生成AIの活用にも貢献し、スマートシティ、医療、農業、金融、ドローンといった分野で、私たちの未来を大きく変える可能性があります。

まとめ

エッジAIは、リアルタイム処理、セキュリティ向上、通信コスト削減といったメリットから、製造業や自動車、小売、スマートホームなど幅広い分野での活用が期待されています。NECや日本テキサス・インスツルメンツ(TI)といった会社がエッジAIモジュールを提供し、Ideinは無料セミナーやイベントを通じて技術普及に努めています。また、ソフトバンクやMicrosoftは投資を行い、AI関連の採用も活発化しており、CopilotのようなAIアプリの進化も進んでいます。今後は、より高度なAIが搭載されたエッジデバイスが登場し、私たちの生活や社会を豊かにしていくでしょう。

西進商事コラム編集部

西進商事コラム編集部です。専門商社かつメーカーとしての長い歴史を持ち、精密装置やレーザー加工の最前線を発信。分析標準物質の活用も含め、さまざまなコラム発信をします。

CMP 半導体とは?製造工程で必須の平坦化技術をわかりやすく解説

EDAツールとは?役割や主要なEDAソフトをわかりやすく解説

FMEAのやり方を7つの手順で解説!初心者向けの作成方法と具体例