- INDEX目次

目次【非表示】

- 1.カメラの心臓部!撮像素子(イメージセンサー)の役割とは

- 2.高画質で知られるCCDセンサーの仕組み

- 2-1.CCDセンサーの強みである高画質と低ノイズ

- 2-2.消費電力が大きく製造コストが高いというCCDの弱点

- 3.現在主流のCMOSセンサーの仕組み

- 3-1.高速読み出しと低消費電力を実現するCMOSの利点

- 3-2.画質面でCCDに劣るとされるCMOSの課題

- 4.CMOSとCCDを5つの項目で徹底比較

- 4-1.鮮明さやノイズ発生率で見る画質の違い

- 4-2.連写性能に影響するデータ読み出し速度の比較

- 4-3.バッテリー持ちに関わる消費電力の差

- 4-4.本体価格を左右する製造コストの違い

- 4-5.多機能化を可能にする構造上の違い

- 5.なぜ今はCMOSが主流なのか?技術の進化と今後の展望

- 6.まとめ

- 7.用語まとめ

デジタルカメラやスマートフォンの画質を左右する重要な部品に、撮像素子(イメージセンサー)があります。

この撮像素子には主にCMOSとCCDという2種類のセンサーが存在し、それぞれに特性があります。

かつてはCCDが高画質とされていましたが、現在ではほとんどのカメラでCMOSが採用されています。

この記事では、CMOSとCCDの違いを仕組みや性能の観点から比較し、なぜCMOSが主流になったのかを解説します。

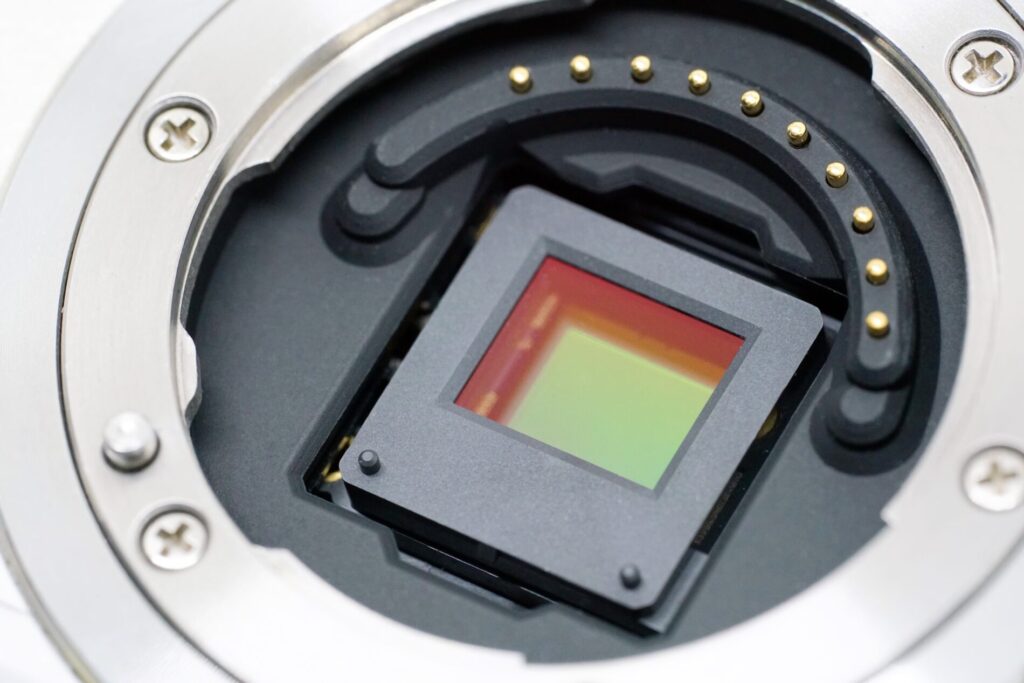

カメラの心臓部!撮像素子(イメージセンサー)の役割とは

撮像素子(イメージセンサー)とは、レンズを通して入ってきた光を電気信号に変換する半導体センサーのことです。

このセンサーは人間の目でいう網膜のような役割を担っており、カメラの画質を決定づける心臓部といえます。

その原理は、光電変換と呼ばれる現象を利用しています。

光がセンサーの表面にあるフォトダイオードに当たると、光の強さに応じた量の電荷(電気)が発生します。

この電荷を画素ごとに集めてデータとして読み出すことで、画像を生成する仕組みです。

高画質で知られるCCDセンサーの仕組み

CCDセンサーは、各画素で発生した電荷を、バケツリレーのように隣の画素へ順番に転送していく構造が特徴です。

すべての画素の電荷が最終的に一つの出力部分に集められ、そこでまとめて電気信号に変換・増幅される方式を採用しています。

この転送方式により、各画素間の出力のばらつきが少なく、均一でノイズの少ない画像を得意とします。

特に、3枚のCCDを使って光の三原色をそれぞれ捉える3CCD方式は、放送用カメラなどで採用され、高い色再現性を実現しました。

CCDセンサーの強みである高画質と低ノイズ

CCDセンサーの最大のメリットは、その画質の高さにあります。

各画素で発生した電荷をバケツリレー式で転送し、最後にまとめて増幅する仕組みのため、画素ごとの増幅器が必要ありません。

これにより、各画素で発生するノイズを最小限に抑えることが可能です。

結果として、ノイズが少なくクリアで、階調表現が豊かな画像を得意とします。

また、個々の画素の感度ムラも少なく、非常に均一性の高い画像を出力できる点も強みです。

この特性から、天体観測や医療用など、特に高精細な画像が求められる分野で長らく重宝されてきました。

消費電力が大きく製造コストが高いというCCDの弱点

高画質という利点を持つ一方、CCDセンサーにはいくつかの弱点も存在します。

一つは消費電力が大きい点です。

電荷をバケツリレー方式で転送するためには高い電圧が必要で、データの読み出しに多くの電力を消費します。

そのため、バッテリー駆動の小型カメラにはあまり向いていません。

もう一つの弱点は、製造コストの高さです。

CCDは特殊な半導体製造プロセスを必要とするため構造が複雑になり、大量生産が難しくコストが高くなる傾向にあります。

この消費電力とコストの問題が、後にCMOSセンサーが普及する大きな要因となりました。

現在主流のCMOSセンサーの仕組み

CMOSセンサーは、一般的な半導体と同じ製造技術で作られる撮像素子です。

その最大の特徴は、画素(フォトダイオード)ごとに増幅器(アンプ)とスイッチが配置されている点にあります。

CCDが電荷をバケツリレーで転送するのに対し、CMOSは各画素が持つスイッチを切り替えることで、指定した画素の電荷を直接読み出すことが可能です。

この構造により、高速なデータ読み出しや、チップ上に他の回路を組み込むといった多機能化を実現しやすくなっています。

高速読み出しと低消費電力を実現するCMOSの利点

CMOSセンサーの利点は、データの読み出し速度の速さにあります。

各画素に備えられたスイッチを操作することで、必要な部分のデータだけを個別に、かつ高速に読み出すことが可能です。

この高速読み出し性能は、連写機能や高フレームレートの動画撮影に大きく貢献します。

また、CCDに比べて低い電圧で動作するため、消費電力が少ないことも重要なメリットです。

バッテリーの持続時間が重視されるスマートフォンやデジタルカメラにとって、この低消費電力という特性は非常に有利に働きます。

速度と電力効率の良さが、CMOSの普及を後押ししました。

画質面でCCDに劣るとされるCMOSの課題

CMOSセンサーが登場した当初、画質面ではCCDに及ばないとされていました。

その主な理由は、画素ごとに増幅器(アンプ)や配線が配置される複雑な構造にあります。

この構造のため、光を受け取るフォトダイオードの面積がCCDに比べて小さくなり、光を集める効率が低下しがちでした。

また、画素ごとに信号を増幅するため、各画素で発生するノイズのばらつきが大きくなり、結果として画像全体のノイズが増える傾向にありました。

高画素数になると、さらに一つ一つの画素が小さくなり、これらの課題がより顕著になるという問題点を抱えていました。

CMOSとCCDを5つの項目で徹底比較

CMOSとCCDは同じ撮像素子でありながら、仕組みの違いから性能に様々な差が生まれます。

ここでは「画質」「読み出し速度」「消費電力」「製造コスト」「多機能性」という5つの重要な項目に焦点を当て、両者の違いを具体的に比較していきます。

それぞれの項目でどちらが優れているかを理解することで、なぜ現在CMOSが主流になったのかがより明確になります。

鮮明さやノイズ発生率で見る画質の違い

画質、特にノイズの少なさという点では、もともとCCDに軍配が上がっていました。

CCDは電荷をまとめて増幅するため、各画素で生じるノイズのばらつきが少なく、クリアな画像を得意としていました。

一方、CMOSは画素ごとに増幅器を持つため構造が複雑で、ノイズが発生しやすいという弱点がありました。

しかし、その後の技術開発により、裏面照射型CMOSセンサーなどが登場し、ノイズを大幅に低減させることに成功しました。

現在では、高性能なデジタルカメラに搭載されるCMOSセンサーは、CCDと比較しても遜色のない、あるいはそれを超える高画質を実現しています。

連写性能に影響するデータ読み出し速度の比較

データの読み出し速度に関しては、CMOSセンサーがCCDセンサーを大きく上回ります。

CCDは、電荷をバケツリレーのように一つずつ順番に転送するため、全体のデータを読み出すのに時間がかかります。

これに対し、CMOSは各画素に配置されたスイッチを制御することで、アドレスを指定して個別にデータを直接読み出すことが可能です。

この方式により、CCDよりも圧倒的に高速なデータ読み出しが実現できます。

この速度の優位性は、高速連写や4K・8Kといった高解像度の動画撮影、スローモーション撮影など、現代のカメラに不可欠な機能の基盤となっています。

バッテリー持ちに関わる消費電力の差

消費電力の面では、CMOSセンサーがCCDセンサーよりも格段に優れています。

CCDセンサーは、電荷を転送するために高い電圧を必要とし、常に電力を消費し続ける構造です。

一方、CMOSセンサーは、一般的な半導体と同様の仕組みで、より低い電圧で動作します。

また、必要な部分だけを駆動させることができるため、電力消費を効率的に抑えることが可能です。

一般的に、CMOSの消費電力はCCDの数分の一から十分の一程度とされています。

この低消費電力という特性は、バッテリー駆動が基本であるスマートフォンやデジタルカメラの長時間利用を実現する上で非常に重要です。

本体価格を左右する製造コストの違い

製造コストの観点では、CMOSセンサーの方がCCDセンサーよりも有利です。

CMOSセンサーは、メモリやCPUなど一般的な半導体集積回路(LSI)と同じ製造プロセスを応用して生産できます。

これにより、大規模な設備での大量生産が可能となり、一つあたりの製造コストを大幅に抑えることが可能です。

対して、CCDセンサーは特殊な製造プロセスを必要とするため、生産効率が悪くコストが高くなる傾向にありました。

このコスト差は、製品であるカメラ本体の価格にも直接反映され、CMOSセンサーを搭載したカメラがより安価に提供される一因となっています。d

多機能化を可能にする構造上の違い

CMOSセンサーは、撮像素子と同じシリコン基板上に、信号処理回路やメモリといった周辺回路を一緒に組み込めるという構造上の大きな利点を持っています。

これにより、センサー自体にノイズ除去や色補正などの機能を搭載したり、チップ全体のサイズを小型化したりすることが容易になります。

一方、CCDは電荷を転送する機能に特化しているため、信号処理などを行うには別の専用チップが必要です。

CMOSのこの集積度の高さは、カメラシステムの小型化、低コスト化、そして多機能化に大きく貢献し、製品開発の自由度を高める要因となりました。

なぜ今はCMOSが主流なのか?技術の進化と今後の展望

かつて高画質な撮像素子といえばCCDでしたが、現在ではデジタルカメラからスマートフォンまで、その主流はCMOSへと完全に移行しました。

この歴史的な転換の背景には、CMOSの劇的な技術進化があります。

当初の弱点であった画質の課題は、ソニーなどが開発を主導した裏面照射型技術や積層型技術によって克服され、ノイズが少なく高感度な撮影が可能になりました。

リコーなどのメーカーも追随し、CMOSの性能はCCDを凌駕するに至っています。

加えて、高速読み出しや低消費電力、低コストといったCMOS本来の利点が、連写性能や動画機能が重視される現代の多様なカメラの用途と合致したことが、主流の座を決定づけました。

まとめ

撮像素子であるCMOSとCCDは、光を電気信号に変換するという基本原理は同じですが、その構造と信号の読み出し方式に大きな違いがあります。

CCDはノイズの少ない高画質が特徴ですが、消費電力が大きく製造コストが高いという課題がありました。

一方、CMOSは当初画質面で劣っていたものの、その後の技術革新から弱点を克服し、高速読み出し、低消費電力、低コスト、多機能化というメリットを活かして主流となりました。

カメラ選びの際には、かつてはCCDも選択肢でしたが、現在の高性能カメラの背景にはCMOSセンサーの進化があることを知っておくと良いでしょう。

用語まとめ

撮像素子(イメージセンサー)

カメラで光を受け取り、それを電気信号に変換する半導体部品。人間の目でいえば「網膜」にあたる部分で、画質を左右する最も重要な要素。

CMOS(Complementary Metal–Oxide–Semiconductor)

各画素にアンプやスイッチを備え、信号を直接読み出せる方式のセンサー。低消費電力・高速読み出しが特徴で、現在の主流。

CCD(Charge Coupled Device)

画素で発生した電荷を隣に順番に転送して最終的にまとめて読み出す方式のセンサー。ノイズが少なく高画質だが、消費電力とコストが高い。

フォトダイオード

光を受けると電荷を発生させる素子。撮像素子内の画素の中心的構成要素で、光電変換を担う。

光電変換

光エネルギーを電気エネルギーに変える現象。撮像素子が画像を作る基本原理。

ノイズ

画像に含まれる不要な信号。ざらつきや色むらの原因となり、センサー性能の比較指標になる。

増幅器(アンプ)

信号を大きくして読み取りやすくする回路。CMOSでは各画素に搭載される。

3CCD方式

光の三原色(RGB)をそれぞれ別のCCDで受け取る構造。高い色再現性を実現するがコストが高い。

裏面照射型CMOS(BSI CMOS)

光がフォトダイオードに直接届くように構造を改良したCMOS。感度が高くノイズが少ない。

積層型CMOS(Stacked CMOS)

センサー部と信号処理回路を分離・積層する構造。高速処理と多機能化を可能にする最新技術。

連写性能

短時間で連続撮影できる能力。CMOSの高速読み出しによって実現。

読み出し速度

センサーからデータを取り出す速さ。動画やスローモーション撮影では特に重要。

消費電力

動作時に使用する電力の量。低いほどバッテリーが長持ちする。

製造コスト

センサーを作る際に必要なコスト。CMOSは一般的な半導体製造ラインで生産できるため低コスト。

多機能化

1つのチップ上に複数の機能(信号処理・ノイズ除去・色補正など)を統合すること。CMOSの構造的な強み。

インバーター

交流(AC)の電圧や周波数を制御する装置。モーターやカメラの回路制御にも使われる。

VVVF制御(可変電圧可変周波数制御)

電圧と周波数を同時に変化させる制御方式。ACモーターや電車制御などに使われる。

画素(ピクセル)

イメージセンサー上の最小単位。各画素が光を電気信号に変換して画像を構成する。

西進商事コラム編集部

西進商事コラム編集部です。専門商社かつメーカーとしての長い歴史を持ち、精密装置やレーザー加工の最前線を発信。分析標準物質の活用も含め、さまざまなコラム発信をします。

グリーン半導体とは?グリーンイノベーション基金が推進する次世代技術

2nmプロセスとは?次世代半導体の仕組みや製造が難しい理由を解説