- INDEX目次

目次【非表示】

- 1.CMOSイメージセンサーの基礎知識|光を電気信号に変える半導体

- 2.CMOSイメージセンサーが画像を映し出す仕組みを3ステップで解説

- 3.もう一つの代表的なセンサー「CCD」との違いとは?

- 3-1.読み出し速度の違い:CMOSは高速な処理が可能

- 3-2.消費電力の違い:CMOSは省エネ性能に優れる

- 3-3.画質の違い:ノイズ発生の傾向に差がある

- 4.CMOSイメージセンサーが持つ3つの大きなメリット

- 5.

- 5-1.メリット1:製造コストを抑えられる

- 5-2.メリット2:消費電力が少なくバッテリーに優しい

- 5-3.メリット3:周辺回路を一体化できるオンチップ化

- 6.私たちの身近なところで活躍するCMOSイメージセンサーの用途例

- 6-1.スマートフォンやデジタルカメラの心臓部

- 6-2.自動車の安全運転を支える車載カメラ

- 6-3.医療現場で活用される内視鏡や検査機器

- 7.まとめ

- 8.用語まとめ

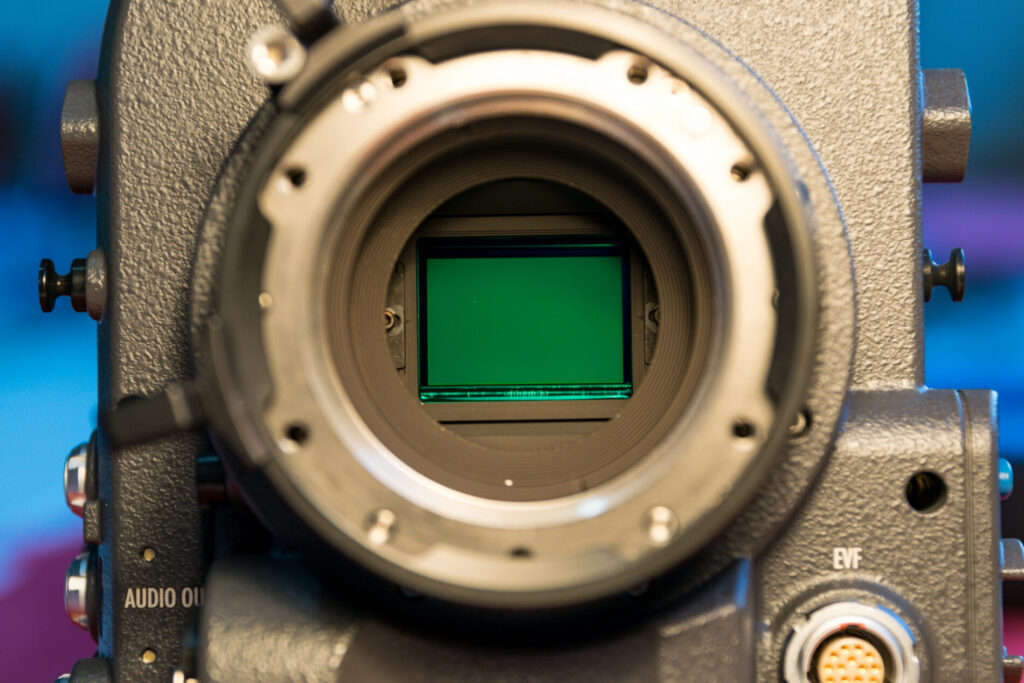

CMOSイメージセンサーとは、レンズを通して入ってきた光を電気信号に変換する半導体デバイスです。

このセンサーは、私たちが日常的に使用するデジタルカメラやスマートフォンの「目」として機能し、見たままのイメージをデジタルデータとして記録します。

その原理は、光の粒子を半導体素子で受け止め、その量を電気信号の強さに置き換えるというものです。

このセンサーは、光情報を画像データとして捉えるための重要な部品であり、現代のデジタルイメージング技術の根幹を支えています。

CMOSイメージセンサーの基礎知識|光を電気信号に変える半導体

CMOSイメージセンサーは、光を捉えて画像を生成する半導体です。

センサー表面には、画素(ピクセル)と呼ばれる微細な光検出部が数百万から数千万個並んでいます。

各画素には光を電気に変換するフォトダイオードと、信号を増幅・伝達するためのCMOSトランジスタ回路が配置されています。

この構造により、画素ごとに光の強さを検出し、それをアナログの電気信号として効率的に読み出すことが可能になります。

CMOSイメージセンサーが画像を映し出す仕組みを3ステップで解説

CMOSイメージセンサーが画像を生成する仕組みは、大きく3つのステップに分けられます。

まず、レンズを通して集められた光がセンサー表面のフォトダイオードに到達します。

次に、フォトダイオードが光エネルギーを吸収し、その強さに応じた量の電荷(電気信号)を発生させます。

最後に、各画素で発生した電気信号がトランジスタによって増幅され、デジタル信号に変換されて画像データが生成されます。

近年では、より多くの光を取り込める裏面照射型や、信号処理回路を重ね合わせた積層型の構造が登場し、高画質化と高性能化が進んでいます。

もう一つの代表的なセンサー「CCD」との違いとは?

イメージセンサーにはCMOSの他に、もう一つの代表的な種類としてCCDイメージセンサーが存在します。

両者は光を電気信号に変換するという基本原理は同じですが、信号の読み出し方法や回路構造が根本的に異なります。

この違いが、読み出し速度、消費電力、画質といった性能の差につながっています。

それぞれの特性を比較することで、なぜ現在CMOSセンサーが主流となっているのかが理解できます。

読み出し速度の違い:CMOSは高速な処理が可能

CMOSセンサーとCCDセンサーの大きな違いの一つは、信号の読み出し速度にあります。

CCDセンサーは、各画素で発生した電荷をバケツリレーのように一つずつ転送し、最後にまとめて信号に変換する方式のため、読み出しに時間がかかります。

一方、CMOSセンサーは画素ごとに増幅器とスイッチが備わっており、各画素の信号を直接かつ並行して読み出すことが可能です。

この構造により、CMOSはCCDよりも圧倒的に高速な読み出しが実現でき、スマートフォンの高速連写やスローモーション動画の撮影といった機能を支えています。

消費電力の違い:CMOSは省エネ性能に優れる

消費電力の面では、CMOSセンサーがCCDセンサーよりも優位に立っています。

CMOS技術は、もともとコンピュータのCPUやメモリなどに用いられる省電力な半導体製造技術を応用しているため、センサー自体が低消費電力で動作します。

また、CCDのように高電圧をかけて電荷を転送する必要がなく、必要な部分だけを駆動させることが可能です。

この省エネ性能により、バッテリーで長時間駆動する必要があるスマートフォンやウェアラブルカメラなどのモバイル機器において、CMOSセンサーは不可欠な存在となっています。

画質の違い:ノイズ発生の傾向に差がある

かつて画質の面では、構造がシンプルなCCDセンサーの方がノイズが少なく有利とされていました。

CMOSセンサーは、画素ごとに増幅器を持つため、その特性のばらつきが固定パターンノイズの原因となりやすかったのです。

しかし、その後の技術革新により、回路の工夫やノイズリダクション技術が大幅に進歩しました。

特に、より多くの光を取り込んで感度を高める裏面照射型構造の登場は、CMOSセンサーの画質を飛躍的に向上させました。

現在ではノイズの問題はほぼ克服され、多くの場面でCCDを凌ぐ高画質な画像を得ることが可能になっています。

CMOSイメージセンサーが持つ3つの大きなメリット

CMOSイメージセンサーが広く普及した背景には、CCDセンサーにはない数多くのメリットが存在します。

特に、「製造コストの低さ」「消費電力の少なさ」「周辺回路との一体化が可能」という3つの大きな利点が、その普及を強力に後押ししました。

これらのメリットは互いに関連し合っており、高性能かつ低価格なデジタルイメージング製品の実現に貢献しています。

メリット1:製造コストを抑えられる

CMOSイメージセンサーの最大のメリットの一つは、製造コストを低く抑えられる点です。

これは、CPUやメモリといった一般的なロジック半導体(LSI)を製造するプロセスと非常に似た技術で作製できるためです。

CCDセンサーのように特殊な製造工程を必要としないため、既存の半導体工場や設備を流用でき、大規模な投資をせずに大量生産が可能です。

このコストメリットが、スマートフォンをはじめとする多くのコンシューマー製品に安価で高性能なカメラ機能を搭載することを可能にしました。

メリット2:消費電力が少なくバッテリーに優しい

消費電力が少ないという性能は、CMOSイメージセンサーの重要なメリットです。

CCDセンサーが電荷を転送するために比較的高い電圧を必要とするのに対し、CMOSセンサーは一般的な半導体回路と同様の低い電圧で動作します。

この特性により、センサー全体の消費電力を大幅に削減できます。

特に、限られたバッテリー容量で動作するスマートフォンやデジタルカメラ、ドローンなどのモバイル機器にとって、この省エネ性能は撮影可能時間や待機時間を延ばす上で極めて重要であり、製品の使い勝手を大きく左右する要素です。

メリット3:周辺回路を一体化できるオンチップ化

CMOSセンサーは、センサー部分だけでなく、信号処理を行うロジック回路やメモリなどを同一の半導体チップ上に集積できる「オンチップ化」が可能です。

これは、CMOSが標準的な半導体製造プロセスで作られるため、他の回路との混載が容易であることに起因します。

周辺回路を一体化することで、部品点数が削減され、システム全体の小型化と低コスト化が実現します。

さらに、センサーと処理回路間の距離が短くなることで信号伝達が高速化し、ノイズの影響も受けにくくなるなど、性能向上にも大きく貢献します。

私たちの身近なところで活躍するCMOSイメージセンサーの用途例

低コストで高性能、多機能なCMOSイメージセンサーは、今や私たちの生活のあらゆる場面で活用されています。

その用途は、日常的に使うスマートフォンやデジタルカメラにとどまらず、自動車の安全技術、高度な医療診断、工場の自動化など、社会を支える重要な分野にまで広がっています。

ここでは、CMOSイメージセンサーが具体的にどのように活躍しているのか、代表的な例を紹介します。

スマートフォンやデジタルカメラの心臓部

CMOSイメージセンサーの最も身近な用途は、スマートフォンやデジタルカメラのカメラ機能です。

特に薄型化が求められるスマートフォンにおいて、センサーと周辺回路を一体化して小型化できるCMOSは不可欠なデバイスです。

近年のスマートフォンのカメラ性能の飛躍的な向上は、CMOSイメージセンサーの技術革新そのものと言えます。

数千万画素を超える高解像度、暗い場所でも明るく撮影できる高感度性能、決定的瞬間を逃さない高速連写や、高精細な動画撮影機能などは、すべて高性能なCMOSイメージセンサーによって実現されています。

自動車の安全運転を支える車載カメラ

近年、CMOSイメージセンサーは自動車の安全技術においても重要な役割を担っています。

衝突被害軽減ブレーキや車線維持支援システム、駐車支援のためのサラウンドビューモニターなど、先進運転支援システム(ADAS)の多くは、車載カメラからの映像情報を基に作動します。

車載用途では、昼夜や天候を問わず安定した性能が求められるため、暗所でも対象物を認識できる高い感度や、明暗差の激しい環境でも白飛びや黒つぶれを抑えるダイナミックレンジの広さが重要です。

また、可視光だけでなく赤外線の領域まで検知できるセンサーも開発され、夜間の歩行者検知などに活用されています。

医療現場で活用される内視鏡や検査機器

CMOSイメージセンサーのテクノロジーは、医療分野の進化にも大きく貢献しています。

代表的な例が、体内の様子を観察する内視鏡です。

センサーを小型化できるメリットを活かし、患者の負担が少ないカプセル内視鏡や、より細い管で体内に挿入できるファイバースコープの先端に搭載されています。

これにより、従来よりも精密な観察や診断が可能になりました。

また、細胞や組織を拡大して観察するデジタル顕微鏡や、高速で検体をスキャンする検査機器にも応用されています。

CMOSイメージセンサーは、病気の早期発見や正確な診断を支える重要なテクノロジーとなっています。

まとめ

CMOSイメージセンサーは、光を電気信号に変換する半導体デバイスであり、その優れた特性から現代のデジタルイメージング技術の中核を担っています。

かつて主流だったCCDセンサーと比較して、低コストで製造でき、消費電力が少なく、周辺回路との一体化が可能というメリットを持ちます。

この利点を活かし、スマートフォンや自動車、医療機器といった幅広い用途で不可欠な存在となりました。

この分野では技術開発が絶えず進められており、特にソニーグループをはじめとする日本の会社が世界市場で高いシェアを誇っています。

今後もCMOSイメージセンサーの進化は、さまざまな産業の発展を支えていくことになります。

用語まとめ

CMOSイメージセンサー(CMOS Image Sensor)

レンズを通して入った光を電気信号に変換する半導体デバイス。

画素ごとにトランジスタを持ち、高速で省電力な画像処理が可能。現在の主流。

半導体デバイス

電気の通りやすさを制御できる素材(例:シリコン)を使った電子部品の総称。

トランジスタやメモリ、センサーなどの基盤技術となる。

画素(ピクセル)

イメージセンサーを構成する最小単位。光を電気信号に変換し、1つ1つが画像の点となる。

フォトダイオード

光を受けると電気を発生させる素子。光の強さに応じて電荷を生成する、センサーの“受光部”。

CMOSトランジスタ回路

各画素に組み込まれたスイッチ兼増幅器。光で得た電気信号を増幅・読み出す役割を担う。

光電変換

光エネルギーを電気エネルギーに変える現象。

CMOSやCCDなど、イメージセンサーの基本原理。

裏面照射型CMOS(BSI:Backside Illumination)

配線層を光の裏側に配置し、より多くの光を取り込めるようにした構造。

暗所撮影や高感度性能の向上に貢献。

積層型CMOS(Stacked CMOS)

センサー部と信号処理回路を上下に積み重ねた構造。

高速処理や多機能化、小型化を可能にする。

CCDイメージセンサー(Charge Coupled Device)

光を電気信号に変換するもう一つの方式。

電荷を画素間で順次転送し、高画質だが消費電力が高いのが特徴。

読み出し速度

イメージセンサーが画像データを取り出す速さ。

CMOSは並列読み出し構造により高速処理が可能。

固定パターンノイズ(FPN)

CMOSセンサーで生じるノイズの一種。各画素の増幅器特性のばらつきによって発生する。

現在は技術改良により大幅に低減されている。

ノイズリダクション技術

画像のざらつきを低減する技術。センサー内部や画像処理回路で実装される。

ロジック半導体(LSI)

信号処理や制御を行う半導体。CMOSセンサーと同じ製造プロセスで作れるため、

センサーとの一体化(オンチップ化)が容易。

オンチップ化

センサーと信号処理回路を1つのチップ上に統合する技術。

小型化・低コスト化・ノイズ低減を実現する。

ダイナミックレンジ

センサーが扱える明暗の幅。広いほど白飛びや黒つぶれが少ない。

ADAS(先進運転支援システム)

自動車の運転支援システムの総称。

CMOSセンサーを搭載した車載カメラが、車線認識や衝突防止に利用される。

赤外線センサー

可視光ではなく赤外線領域を検知できるセンサー。夜間や暗所での物体検知に活用される。

内視鏡カメラ

体内を観察する医療機器。小型化されたCMOSセンサーが搭載され、

高精細な映像を医療現場でリアルタイムに映し出す。

固定パターンノイズ

各画素のばらつきによって一定のパターンで発生するノイズ。

CMOS初期に問題だったが、現在は大幅に改善されている。

ソニーグループ(Sony Group)

CMOSイメージセンサー市場のリーディングカンパニー。

裏面照射型・積層型技術の先駆者であり、世界シェア約50%を誇る。

西進商事コラム編集部

西進商事コラム編集部です。専門商社かつメーカーとしての長い歴史を持ち、精密装置やレーザー加工の最前線を発信。分析標準物質の活用も含め、さまざまなコラム発信をします。